核心要点摘要

自适应夹爪通过融合仿生结构设计与智能控制算法,突破传统夹具的刚性局限。其核心优势体现为:1)高灵活抓取——采用变刚度驱动与欠传动机构,单次动作可适应毫米至分米级尺寸变化、规则/异形工件切换;2)极稳控制能力——基于多源传感融合(力/位/振动)与抗干扰算法,在高速运动、外部扰动下仍保持夹持力稳定与轨迹精度。两项技术协同解决柔性产线中频繁换型与复杂工况的适配难题。

一、提出问题:传统夹爪为何难以应对柔性制造挑战?

在“小批量、多品种”的现代制造场景中,产线需在极短时间内切换不同尺寸、形状、材质的工件。传统夹爪暴露三大致命短板:

刚性结构适配性差

固定行程与指形设计无法兼容尺寸差异>20%的工件(如直径30mm螺栓与80mm瓶体需更换夹具);

棱角分明的金属爪体易划伤抛光表面或压溃薄壁件(如铝罐变形率>15%);

控制模式单一

仅依赖位置控制,抓取力预设固定值:

过力导致精密齿轮变形(微米级形变引发传动异响);

欠力致使油污工件滑脱(汽车装配线掉落率≥5%);

抗干扰能力弱:振动环境下夹持力波动>30%,导致精密插件插入失败;

换型成本高昂

每新增一种工件需重新设计/调试夹具,平均耗时4-8小时;

物理存储数十种专用夹具占用产线空间,周转效率下降40%。

痛点本质:产线柔性化需求与夹具刚性约束的矛盾,成为制约自动化升级的关键瓶颈。

二、分析问题:解剖自适应夹爪的仿生内核与智能中枢

自适应能力源于机械结构仿生进化与控制系统的感知-决策升级:

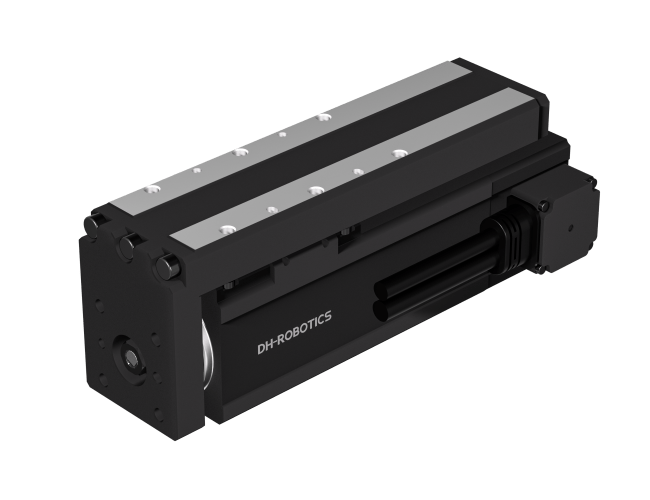

▶ 仿生结构:让夹爪“长出柔韧双手”

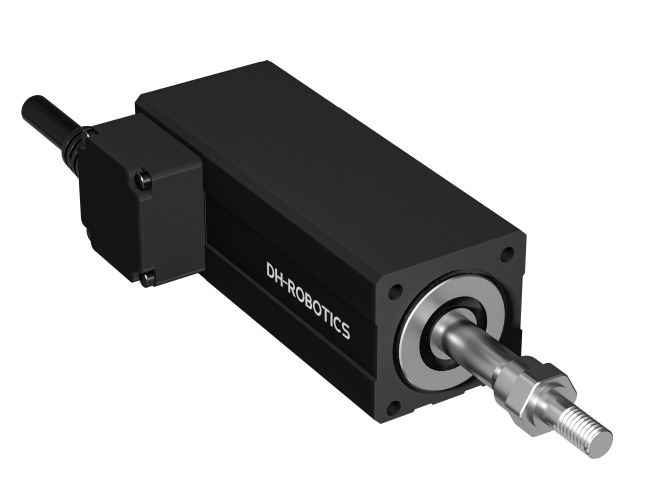

变刚度驱动单元(VSA)

核心原理:通过调节驱动器弹性元件的预压缩量,动态改变输出刚度(范围:0.5-5 Nm/rad);

工况适配:

高刚度模式:夹持重载工件(如金属铸件),输出刚性夹持力;

低刚度模式:抓取草莓/PCB板时自动柔化,接触力波动≤0.1N;

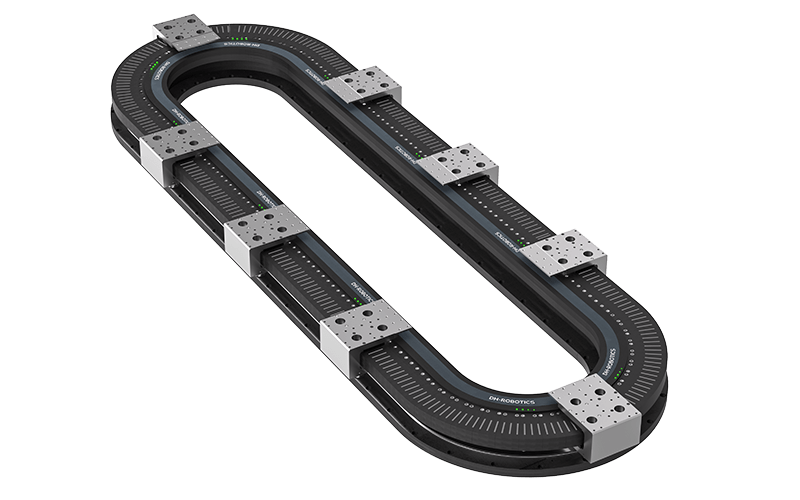

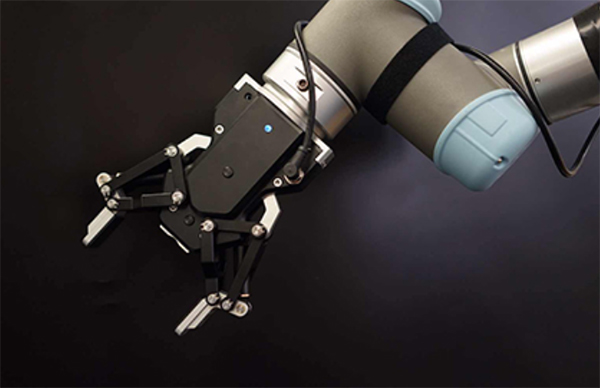

欠驱动传动机构

单电机驱动多关节指节(如3关节5自由度),被动适应物体轮廓;

抓取效果:

不规则曲面贴合度提升70%(如发动机歧管无应力夹持);

尺寸兼容范围扩大300%(直径15-150mm圆柱体稳定抓握);

柔性触觉界面

指端嵌入多层复合材料:

表层高摩擦硅胶(μ≥1.2)防滑;

底层压阻传感薄膜实时监测接触压力分布;

抗干扰控制算法

自适应阻抗控制:

依据工件刚度自动调节控制参数(如虚拟质量/阻尼系数);

效果:搬运受外力撞击时,夹持力偏差<5%;

扰动观测器(DOB):

实时估算振动/冲击干扰并前馈补偿;

精密插件装配中抵抗设备振动,成功率>99%;

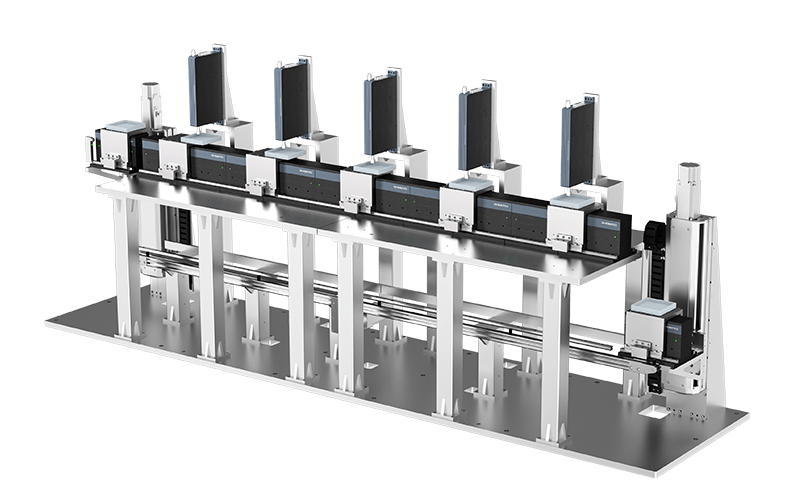

三、解决问题:双核优势如何重构自动化产线

场景1:3C电子混线生产(手机+平板)

灵活抓取体现:

单夹爪兼容0.3mm厚柔性电路板与12mm铝壳体,抓取力自动切换(0.5N/8N);

曲面屏贴合装配时,指端自适应曲率变化,压力均匀度>90%;

稳定控制价值:

贴装芯片时抵抗机械臂抖动,位置偏移<±10μm;

减少专用夹具数量,换型时间从6小时降至10分钟;

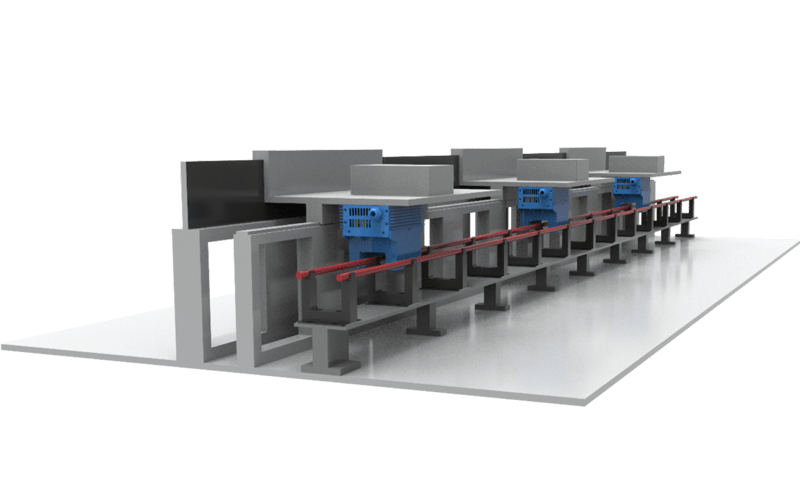

场景2:汽车零部件智能分拣

灵活抓取体现:

无序抓取发动机螺栓(M6-M12)、橡胶管、传感器壳体,尺寸适应比达1:4;

油污环境下通过增大接触面积防滑,抓取成功率98%;

稳定控制价值:

传送带振动工况下,夹持力波动控制在±0.5N内;

配合视觉系统实现毫秒级动态追踪抓取;

场景3:医药物料精密搬运

灵活抓取体现:

同一自适应夹爪处理玻璃药瓶(易碎)与金属药勺(刚性),无损切换;

指端材料符合FDA认证,耐受酒精消毒;

稳定控制价值:

百级洁净室环境中抑制气流扰动,放置精度±0.05mm;

力控模式下轻放药瓶,冲击加速度<0.5g;

本文总结:

自适应夹爪的核心竞争力,在于将仿生结构的被动柔顺与智能控制的主动调节深度融合:高灵活抓取——变刚度驱动与欠传动机构赋予其“无级变形能力”,突破尺寸、形状、材质的物理约束,实现一套夹具覆盖百种工件;极稳控制能力——多传感器闭环系统构建“抗干扰护盾”,在振动、冲击、变负载工况下维持夹持力与轨迹精度,将扰动影响压缩至微米/毫牛级;二者协同作用,本质是用技术复杂性换取产线柔性:通过提升夹爪本体的智能度,大幅降低换型时间、硬件成本与调试难度,让自动化系统真正适应柔性制造的瞬息万变。未来随着触觉感知与AI决策的进化,自适应夹爪将从“能抓万物”走向“懂抓万物”。