核心要点摘要

本文聚焦自动化领域核心执行部件——电动夹爪,深度解析平行、连杆、丝杆、齿轮齿条及柔性五类主流结构的技术原理。通过对比不同夹爪的力学特性、控制精度及环境适应性,揭示其在精密装配、重载搬运、柔性生产等场景中的差异化应用,为工业自动化设备选型提供理论依据。

一、电动夹爪的技术演进与行业痛点

在智能制造浪潮下,电动夹爪作为机器人末端执行器的关键部件,正经历从气动驱动向电动驱动的迭代升级。传统气动夹爪存在气压波动导致的夹持力不稳定、能源效率低下等问题,而电动夹爪通过电机-减速器-传动机构的闭环控制系统,可实现毫米级重复定位精度与动态力控功能。当前行业面临的主要矛盾在于:不同工况对夹爪的负载能力、响应速度、环境适应性等指标存在多样化需求,而市场缺乏系统化的结构分类指导。

二、主流电动夹爪结构解析

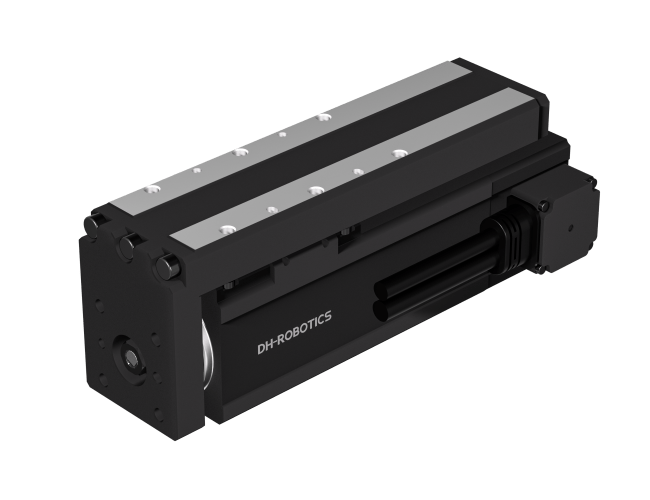

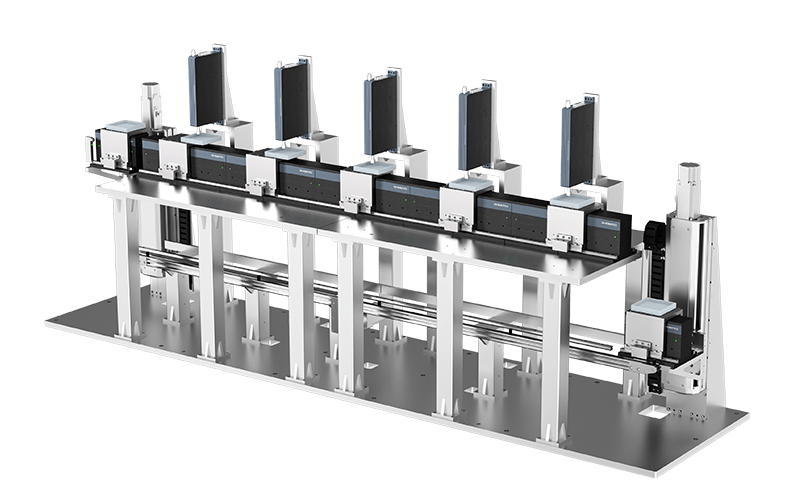

1. 平行开合型电动夹爪

结构原理:采用双导轨-滚珠丝杆传动系统,通过伺服电机驱动丝杆旋转,带动两侧滑块沿直线导轨同步反向运动。其核心优势在于开合轨迹的严格平行性,夹持力分布均匀,适用于精密装配场景。

技术特征:重复定位精度可达±0.01mm,闭环控制下可实现0.1N级的力控精度。典型应用包括电子元件插装、半导体晶圆搬运等对位置精度要求极高的领域。

2. 连杆增力型电动夹爪

结构原理:基于曲柄连杆机构,通过电机驱动主曲柄旋转,带动多级连杆实现力放大效应。该结构可将电机输出扭矩转化为数倍的夹持力,适合重载场景。

技术特征:力放大倍数可达3-5倍,但开合速度受连杆长度限制。常见于汽车零部件冲压线、建材板材搬运等需要大夹持力的工业场景。

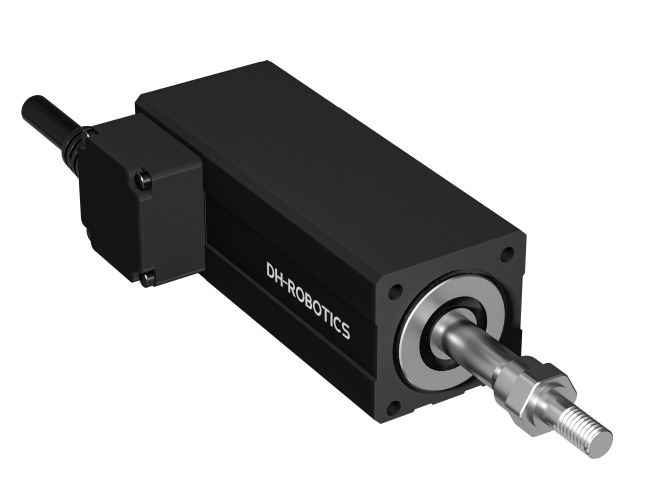

3. 螺旋丝杆型电动夹爪

结构原理:采用梯形丝杆或行星滚柱丝杆作为传动元件,电机扭矩通过丝杆螺母副转化为直线运动。其自锁特性可保持夹持状态无需持续供电,适用于需要长时间保持夹持力的场景。

技术特征:具备断电自锁功能,但传动效率较低(约30%-50%)。在食品包装、医药分拣等需要清洁驱动的场景中表现突出。

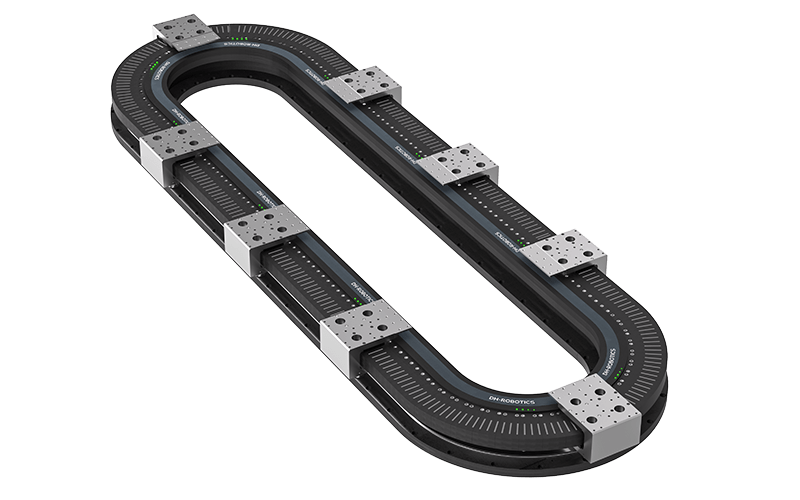

4. 齿轮齿条型电动夹爪

结构原理:电机驱动小齿轮旋转,通过齿条啮合实现直线运动。该结构兼具高传动效率与快速响应特性,适合高频次启停的工况。

技术特征:空载运行速度可达1m/s,但齿面磨损会影响长期精度。广泛应用于快递物流分拣、3C产品装配线等需要高速作业的场景。

5. 柔性自适应型电动夹爪

结构原理:采用弹性体材料或颗粒气囊作为夹持界面,通过电机控制内部气压或变形量实现柔性抓取。其突破性价值在于解决异形、易碎物品的自动化难题。

技术特征:可适应0.5-100mm范围内的尺寸变化,但负载能力受材料限制。在果蔬分拣、文物修复等需要人机协作的场景中具有不可替代性。

三、选型决策的关键考量维度

选择电动夹爪时需建立三维评估模型:工况适配性(负载类型、环境介质)、控制需求(位置精度、力控响应)、成本效益(初期投入、维护周期)。例如,半导体行业应优先选择平行开合型夹爪以确保晶圆表面无划痕;而建材行业则需侧重连杆增力型夹爪的负载能力与耐冲击性。

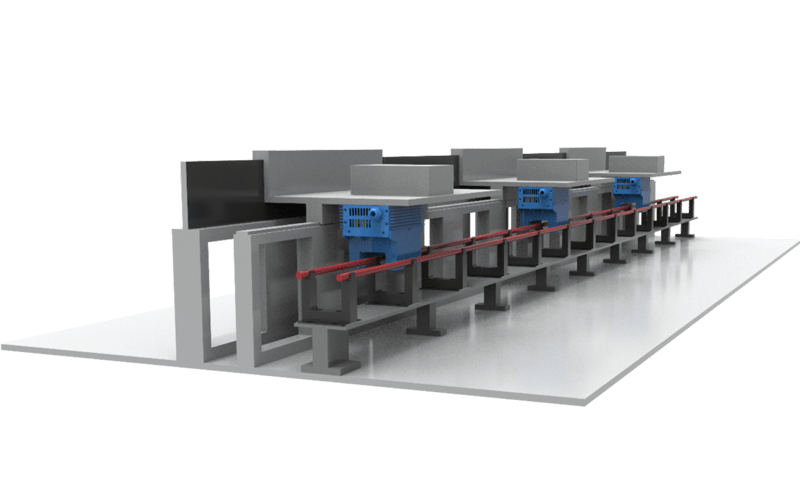

四、技术发展趋势展望

随着电机小型化与材料科学突破,电动夹爪正朝两个方向演进:一是微型化,如MEMS技术驱动的微米级夹爪在生物医疗领域的应用;二是模块化,通过快换接口实现不同夹爪头的即插即用。这些创新将进一步拓宽电动夹爪在柔性制造、空间探索等前沿领域的应用边界。

本文总结

电动夹爪的技术演进本质是机械传动与控制理论的深度融合。通过对五类主流结构的特性解析可见,平行开合型适合精密制造,连杆增力型主导重载领域,螺旋丝杆型强化安全性能,齿轮齿条型提升作业效率,柔性自适应型突破传统抓取极限。行业用户需结合具体工况,建立”结构-性能-成本”的匹配模型,方能实现自动化产线的最优配置。未来,随着智能感知技术的融入,电动夹爪将从被动执行器向主动适应型智能末端演进,重新定义人机协作的边界。