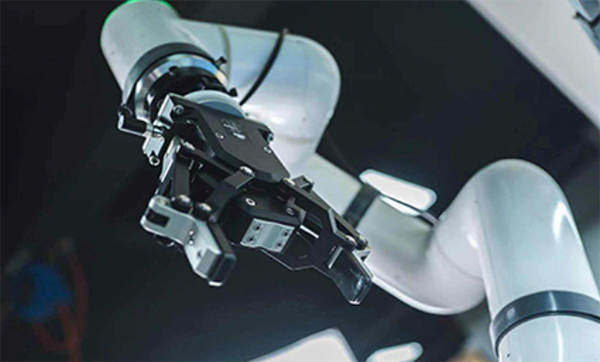

在智能制造浪潮席卷全球的当下,工业机器人已成为现代工厂的核心生产力。然而,传统机械夹爪的刚性结构和单一功能,正逐渐成为限制机器人应用场景拓展的瓶颈。电动夹爪凭借其高精度、高柔性的技术特性,正在重新定义工业机器人的能力边界。本文将深度解析电动夹爪如何突破传统局限,为工业机器人注入新的生命力。

一、核心痛点:传统夹爪的三大局限

传统机械夹爪的局限性在复杂生产场景中尤为突出:

精度不足:气动夹爪的重复定位误差普遍在±0.1mm以上,难以满足精密装配需求。

柔性缺失:单一夹持模式无法适应异形工件,更换夹具需停机调整,导致生产效率下降。

感知盲区:缺乏力反馈系统,易造成易损工件表面划伤,良品率波动明显。

某汽车零部件企业的实践数据显示,使用传统夹爪时,因工件定位偏差导致的返工率高达12%,而夹持力失控引发的产品报废率占整体损耗的35%。

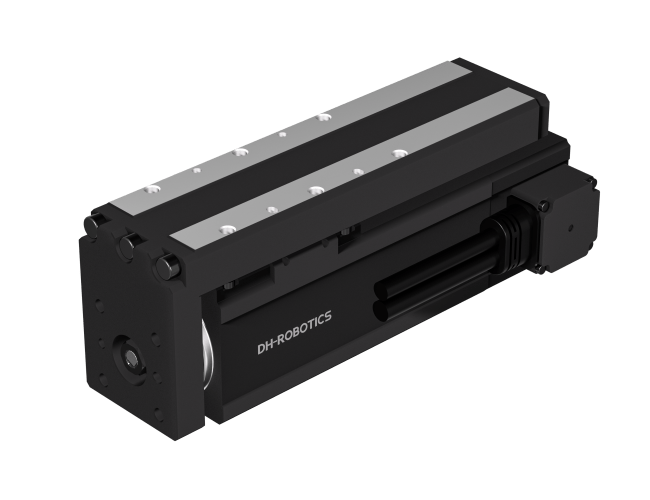

二、技术突破:电动夹爪的三大核心优势

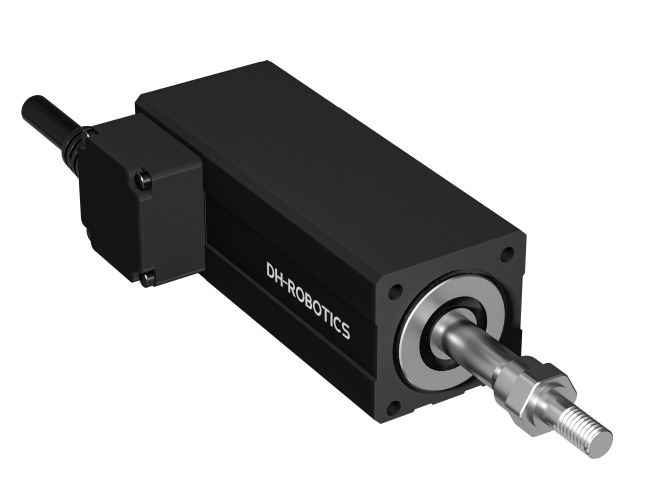

1. 微米级定位控制

电动夹爪通过伺服电机与高分辨率编码器协同工作,实现闭环控制。在半导体封装领域,某企业采用电动夹爪后,芯片拾取精度提升至±0.02mm,较传统设备提高3倍。

2. 动态力控技术

集成多维力传感器的电动夹爪,可实时监测夹持力并自动调整。在医疗器械生产中,该技术使人工关节的装配破损率从8%降至0.3%,同时将夹持响应时间缩短至50ms以内。

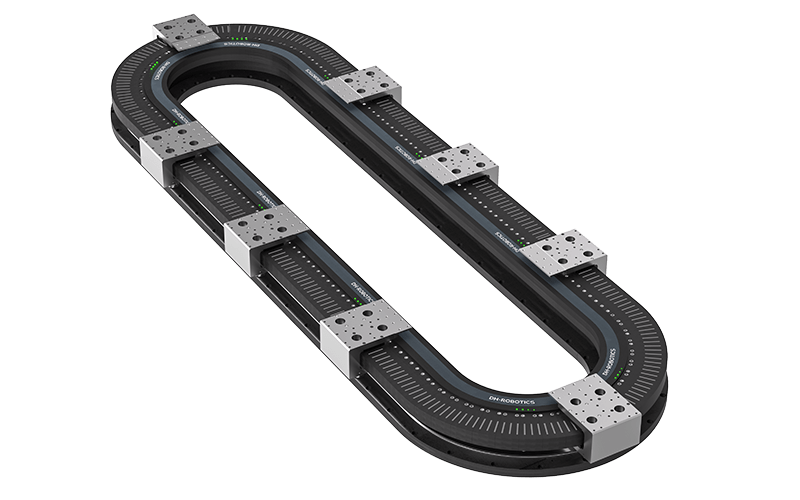

3. 快速换型能力

通过软件参数配置,电动夹爪可在30秒内完成夹持范围、力度和速度的切换。某3C产品制造商引入该技术后,生产线换型时间从2小时压缩至15分钟,设备综合效率(OEE)提升22%。

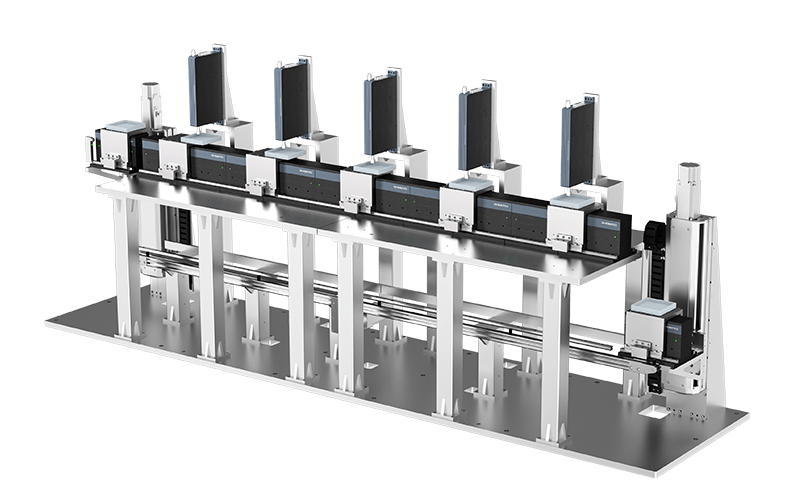

三、场景革新:四大领域的实践突破

1. 精密装配:突破尺寸极限

在微型电机生产中,电动夹爪配合视觉引导系统,成功实现0.8mm直径线圈的自动绕线作业,将人工操作导致的线圈变形率从15%降至0.5%。

2. 异形搬运:解锁复杂形态

针对航空叶片的曲面特征,某企业开发了仿生电动夹爪,通过柔性指垫与压力分布算法,使搬运成功率提升至99.7%,较传统真空吸盘方案提高40%。

3. 无损检测:守护产品品质

在光学镜片检测环节,电动夹爪的力控精度达到0.1N级,确保镜片在搬运过程中不产生微应力,使检测数据重复性误差控制在±0.5%以内。

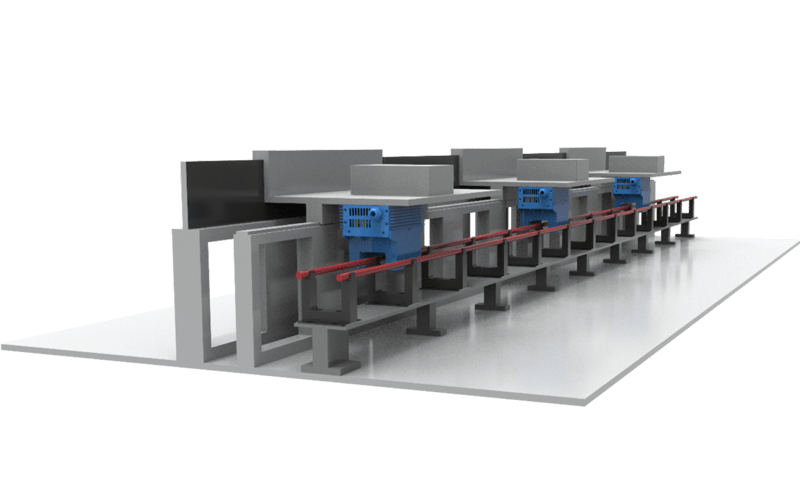

4. 洁净生产:满足严苛环境

某半导体工厂采用无油润滑电动夹爪后,洁净室颗粒物浓度从Class 1000降至Class 100,产品缺陷率下降18%,同时免除了传统气动系统的定期除油维护。

四、未来展望:智能抓取的进化方向

随着AI技术的深度融合,电动夹爪正朝着三个维度进化:

自学习适应:通过深度学习算法,夹爪可自动识别工件材质并优化夹持策略。

预测性维护:内置振动传感器可提前48小时预警电机故障,将非计划停机时间减少70%。

数字孪生:与MES系统实时交互的夹爪,可动态调整生产节拍,使产线柔性提升300%。

常见问题解答

Q1:电动夹爪是否适用于高温环境?

A:通过采用耐高温电机和隔热材料,部分型号可在200℃环境下稳定工作,但需根据具体工况选型。

Q2:电动夹爪的维护周期是多久?

A:在正常工况下,建议每5000工作小时进行一次全面检测,重点检查编码器精度和电机绝缘性能。

Q3:如何解决电动夹爪的过载问题?

A:可通过设置力矩阈值限制,当负载超过额定值时自动触发保护机制,防止设备损坏。

Q4:电动夹爪能否替代人工进行精密操作?

A:在重复性高、精度要求严苛的场景中,电动夹爪的稳定性显著优于人工,但复杂决策仍需人工干预。

Q5:电动夹爪的能耗水平如何?

A:相比气动系统,电动夹爪的能耗降低60%以上,且无需压缩空气供应,可简化工厂能源布局。

本文总结

电动夹爪通过技术创新突破了传统夹爪的物理局限,其高精度、高柔性和智能化的特性,正在重塑工业机器人的应用边界。从精密装配到无损检测,从异形搬运到洁净生产,这项技术不仅提升了生产效率,更推动了制造业向智能化、柔性化方向转型。随着AI与物联网技术的深度融合,电动夹爪将成为未来智能工厂中不可或缺的“数字手指”,持续释放工业机器人的潜在价值。