【核心要点摘要】

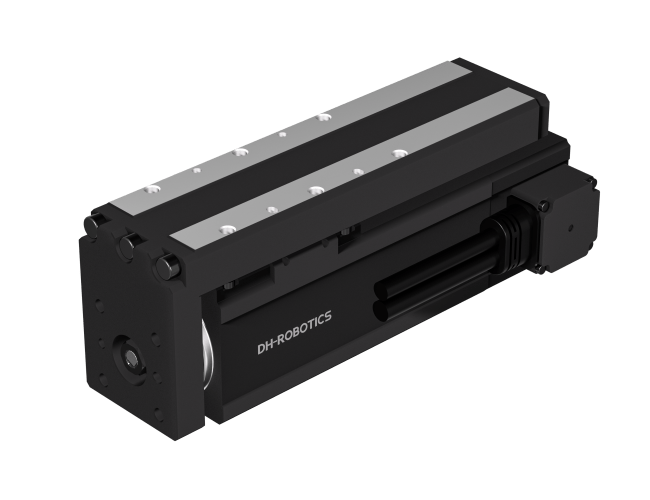

在智能制造与精密科研的双重需求驱动下,抓取工具正经历从“机械执行”到“智能决策”的转型。本文以“电动夹爪”为切入点,通过系统化分析其技术特性与应用场景,揭示智能抓取解决方案如何重构工业生产与科研实验的抓取流程。

传统夹爪的痛点解析:从生产线到实验室的共性挑战

在制造业生产线上,传统机械夹爪常面临“精度与效率的平衡难题”。例如,在3C产品装配环节,微小元件的抓取需要毫米级定位精度,而传统气动夹爪因气压波动易产生±0.2mm的定位误差,直接影响产品良率。实验室场景中,科研人员对抓取工具的“柔性适应”需求更为迫切——在生物样本操作中,需避免因夹持力过大导致细胞损伤;在材料测试中,则要求夹爪能适配不同材质的表面特性。这些场景共同指向一个核心问题:传统夹爪难以同时满足“高精度”“高适应性”“低损伤”的复合需求。

智能抓取的技术突破:电动夹爪的三大创新维度

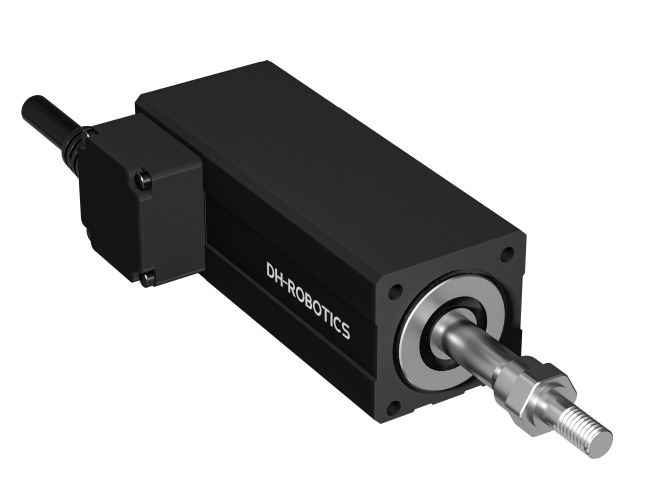

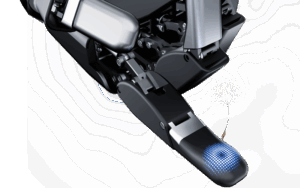

电动夹爪通过“电机驱动—传感器反馈—算法控制”的闭环系统,实现了对传统夹爪的技术超越。在驱动层面,步进电机与伺服电机的组合应用,使夹爪具备微米级的位置控制能力,可实现0.01mm的重复定位精度。在感知层面,嵌入式力传感器与视觉识别模块的融合,使电动夹爪能实时感知被抓物体的材质、形状及表面特性,并通过自适应算法调整夹持力度与姿态。在控制层面,基于PID控制与机器学习算法的优化,使夹爪在高速运动中仍能保持稳定的抓取性能,有效解决了传统夹爪在动态环境中的抓取失稳问题。

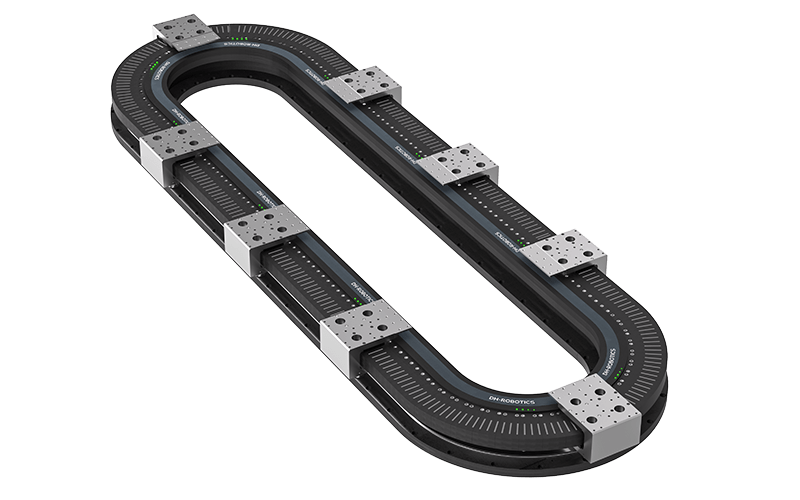

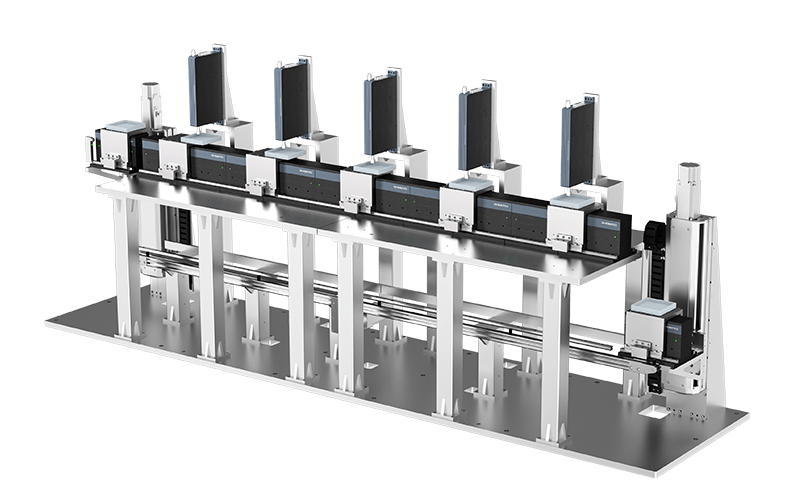

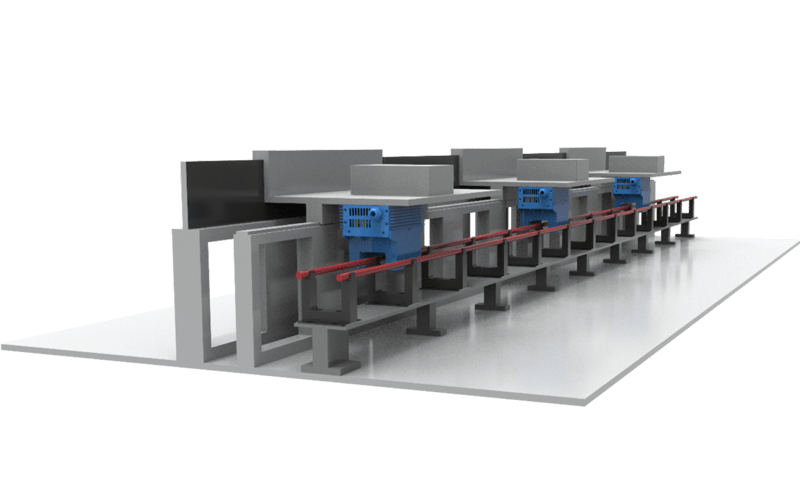

场景化应用实践:从工业产线到科研实验的智能迁移

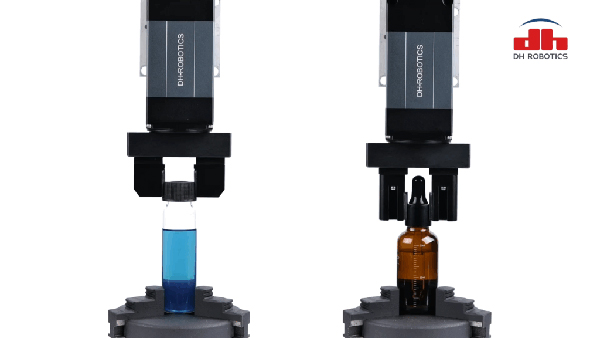

在工业生产场景中,电动夹爪已广泛应用于电子装配、精密仪器组装等环节。以某半导体封装产线为例,采用电动夹爪后,元件装配效率提升30%,良率提高至99.2%。在科研实验室中,电动夹爪的柔性抓取特性使其成为生物医学、材料科学等领域的理想工具。例如,在细胞培养实验中,电动夹爪通过精准控制夹持力度,可将细胞损伤率控制在5%以内;在材料拉伸测试中,其自适应抓取功能可适配不同材质的试样,确保测试数据的准确性。

问答环节

Q:电动夹爪在复杂环境中的适应性如何体现?

A:通过多传感器融合与自适应算法,电动夹爪可实时识别物体特性并调整抓取策略,适应不同材质、形状及表面特性的抓取需求。

Q:电动夹爪的维护成本是否高于传统夹爪?

A:虽然初期投入较高,但电动夹爪的长寿命与低故障率使其全生命周期成本更具优势,尤其在需要高精度抓取的场景中。

Q:电动夹爪在实验室中的安全性能如何保障?

A:通过力反馈控制与紧急停止机制,电动夹爪可在抓取异常时立即停止运动,避免对实验样本或操作人员造成损伤。

【本文总结】

电动夹爪作为智能抓取解决方案的核心载体,通过电机驱动、传感器反馈与算法控制的深度融合,实现了从“机械抓取”到“智能决策”的技术跨越。其在工业生产与科研实验中的广泛应用,不仅提升了抓取作业的精度与效率,更通过柔性适应与低损伤特性,为精密制造与科学研究提供了可靠的技术支撑。这种从生产线到实验室的智能抓取解决方案,正成为推动制造业升级与科研创新的重要技术力量。