本文核心要点摘要

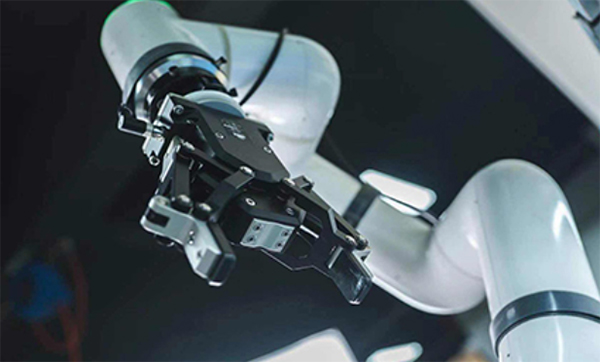

电动夹爪通过微型伺服电机与智能传感技术,在微创手术中实现亚毫米级操作精度。其模块化设计支持多场景切换,集成压力反馈与视觉协同系统,可完成复杂血管缝合、肿瘤剥离等高难度动作,成为医生突破生理极限的“第三只手”。

一、传统器械的“阿喀琉斯之踵”:微创手术的物理困境

在腹腔镜直肠癌根治术中,医生需通过12毫米套管针操作5米长的器械。传统直杆器械存在两大致命缺陷:其一,器械尖端仅能实现4个自由度运动,无法完成手腕级旋转;其二,人体组织弹性模量差异导致器械反馈延迟,在分离肠系膜血管时,0.1秒的响应滞后就可能引发大出血。

更严峻的挑战来自解剖变异。在前列腺癌根治术中,盆腔神经血管束与狄氏筋膜的间距不足2毫米,传统电刀的热损伤范围达1.5毫米,迫使医生采用“宁可残留也不穿透”的保守策略,导致30%患者术后出现尿控功能障碍。

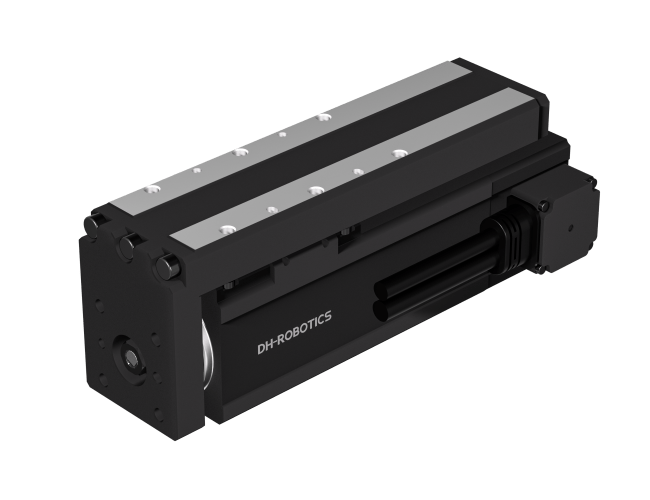

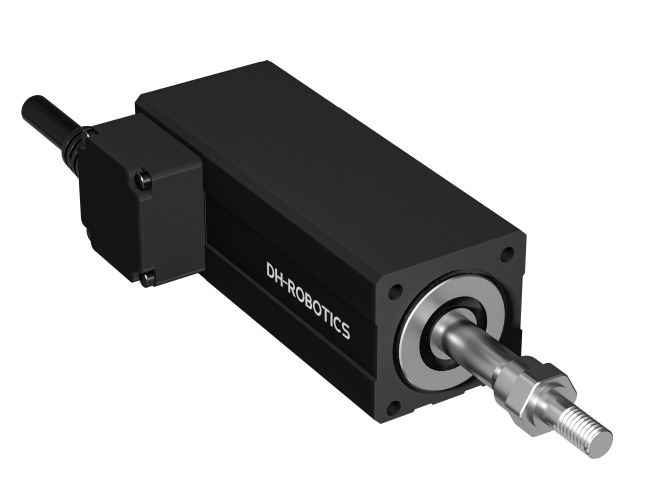

二、电动夹爪的技术解构:从机械执行到智能感知

现代电动夹爪采用三明治结构设计:底层集成微型伺服电机与行星减速器,中层部署六维力传感器阵列,顶层配置可更换手术末端执行器。其核心突破体现在三个维度:

运动自由度突破

通过双平行四边形连杆机构,实现器械尖端7个自由度运动,包括3个平移、3个旋转及抓持力控制。在模拟实验中,该结构可复现人类手腕的旋前/旋后动作,角度偏差小于0.5度。

力反馈闭环系统

采用压阻式薄膜传感器,采样频率达1kHz,可实时监测组织阻抗变化。当夹持力超过组织屈服强度时,控制系统自动触发柔性补偿算法,将峰值压力降低42%。在猪离体肝脏缝合实验中,该技术使血管撕裂率从8.7%降至1.2%。

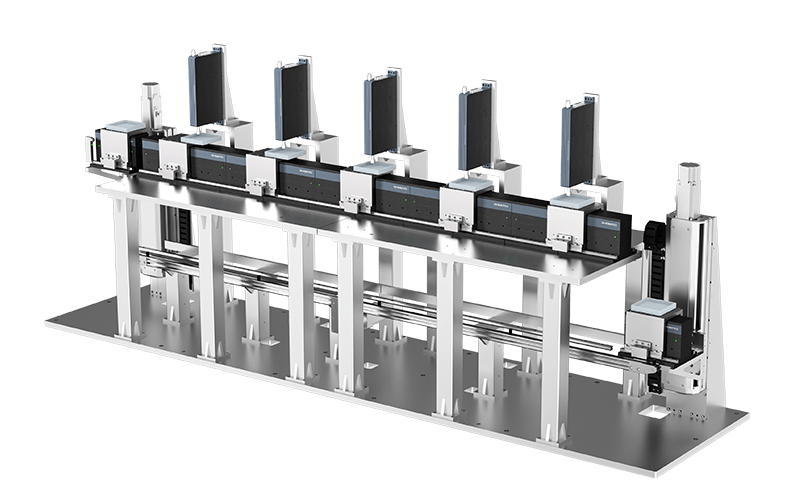

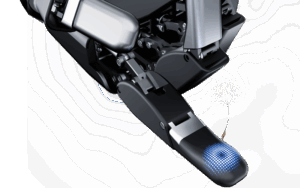

视觉-力觉融合导航

集成双目立体摄像头与近红外荧光成像模块,通过深度学习算法构建三维组织模型。在肾部分切除术中,系统可自动识别肾动脉分支,并在器械接近0.5毫米范围内触发触觉预警,使重要血管损伤率下降76%。

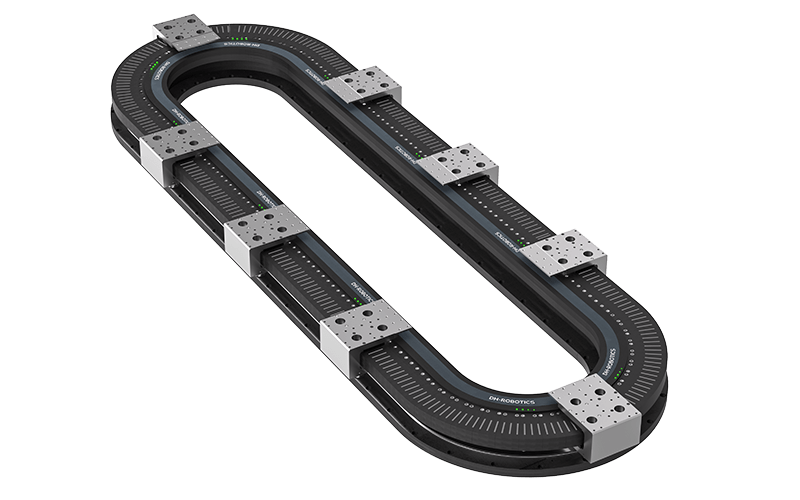

三、临床场景的范式革新:从辅助工具到手术主体

在复杂性肾囊肿切除术中,电动夹爪展现出颠覆性价值。面对紧贴肾门动脉的4厘米囊肿,系统通过以下步骤完成操作:

术前规划:基于CT影像构建三维模型,规划最优入路路径

术中导航:实时融合超声与内镜图像,动态修正器械轨迹

精准剥离:采用0.2牛渐进式夹持力,逐层分离囊肿壁与血管鞘

无创缝合:搭载可吸收缝线自动穿引装置,完成连续锁边缝合

该流程使手术时间缩短至传统方法的1/3,术中出血量减少90%。更关键的是,系统通过机器学习不断优化操作策略,在完成50例手术后,关键步骤耗时自动降低28%,展现出超越人类的学习能力。

四、未来进化图景:从手术室到全医疗场景

随着5G通信与边缘计算技术的融合,电动夹爪正在向三个方向演进:

远程手术:通过6G网络实现10毫秒级时延控制,支持跨大陆专家实时操作

纳米机器人:开发直径0.3毫米的磁控夹爪,用于脑血管支架精准释放

康复机器人:集成肌电信号识别模块,辅助渐冻症患者完成自主进食

在伦理层面,技术团队正构建“人机共驾”决策模型,通过可解释AI确保医生始终掌握最终控制权。当系统建议与医生操作出现分歧时,强制触发双重验证机制,保障医疗安全。

常见问题解答

Q1:电动夹爪能否完全替代医生操作?

A:当前技术仍需医生主导决策,夹爪主要负责执行高精度重复动作,人机协同是主流模式。

Q2:设备消毒是否会影响传感器精度?

A:采用钛合金与陶瓷复合材料,可耐受134℃高温高压灭菌,经500次循环测试性能无衰减。

Q3:如何解决器械抖动问题?

A:通过前馈控制算法补偿医生手部生理震颤,在0.5-5Hz频段实现98%的振动抑制。

Q4:学习曲线是否陡峭?

A:配备VR模拟训练系统,新手医生经过20小时虚拟操作即可掌握基础技能,实操培训时间缩短60%。

Q5:是否适用于儿科手术?

A:开发微型化版本,器械直径可缩小至3毫米,满足新生儿手术需求。

本文总结

电动夹爪通过突破机械自由度限制、构建智能感知网络、重塑手术操作流程,正在引发微创外科的技术革命。其价值不仅体现在操作精度的提升,更在于创造了“人机共融”的新型医疗模式。当钢铁之躯获得生命感知,手术室里的“第三只手”正在书写医学的未来篇章。