在工业4.0浪潮中,危险环境作业的“无人化”已成为刚需。从高温熔炉旁的金属搬运,到核辐射区域的设备检修,传统人工操作始终面临生命安全与效率的双重挑战。而5G通信技术与电动夹爪的深度融合,正以“远程操控+智能感知”重构工业安全边界。本文将解析这一技术组合如何破解危险环境作业难题,并探讨其核心实现路径。

核心要点摘要

5G网络凭借低时延、高带宽特性,为电动夹爪提供实时控制与数据反馈能力;电动夹爪通过集成力传感器、AI算法与模块化设计,实现危险环境下的精准抓取、自适应调整与远程维护。两者结合构建起“感知-决策-执行”闭环系统,彻底改变高危场景作业模式。

一、危险环境作业的“不可能三角”:安全、效率与成本的永恒博弈

传统工业场景中,危险环境作业长期面临三大矛盾:

安全风险:化工泄漏、高温高压、辐射污染等场景下,人工操作直接威胁生命;

效率瓶颈:防护装备穿戴、作业流程审批等环节显著降低生产节奏;

成本压力:特种设备采购、人员培训与保险费用推高运营成本。

例如,在核电站燃料棒更换作业中,操作员需穿戴重达20公斤的防护服,单次作业时间不超过30分钟,且每年需接受数百小时辐射剂量监测。这种“以人换效”的模式,已成为工业升级的核心障碍。

二、技术突破:5G与电动夹爪的“双轮驱动”

1. 5G网络:打破时空限制的“神经中枢”

5G网络的三大特性为远程操控奠定基础:

低时延:空口时延低于1毫秒,确保操控指令与机械动作同步;

高带宽:支持4K视频流与多传感器数据实时传输,使操作员获得“身临其境”的视野;

广连接:单基站可支持百台设备协同,满足复杂产线需求。

以化工原料搬运场景为例,操作员在安全控制室内通过5G网络操控电动夹爪,可实时获取夹爪力反馈、工件位置与环境温度数据,实现“毫米级”精准抓取。

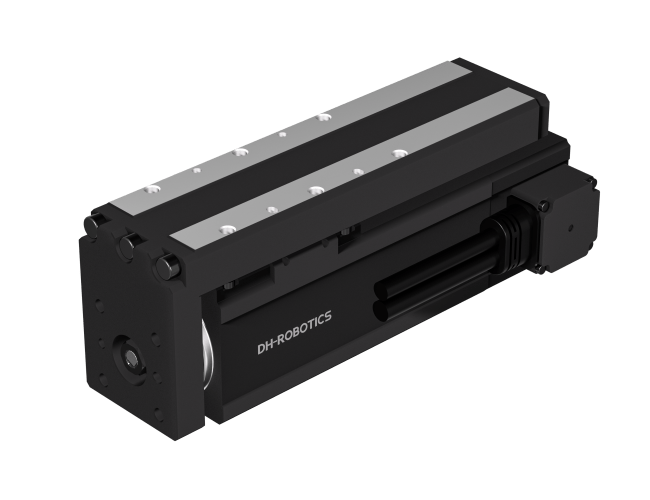

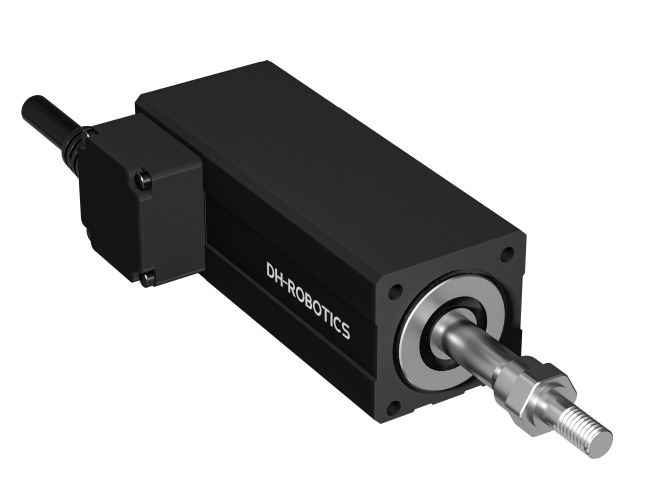

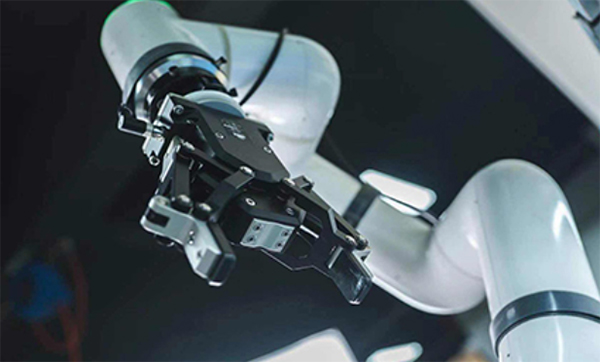

2. 电动夹爪:从“执行工具”到“智能终端”的进化

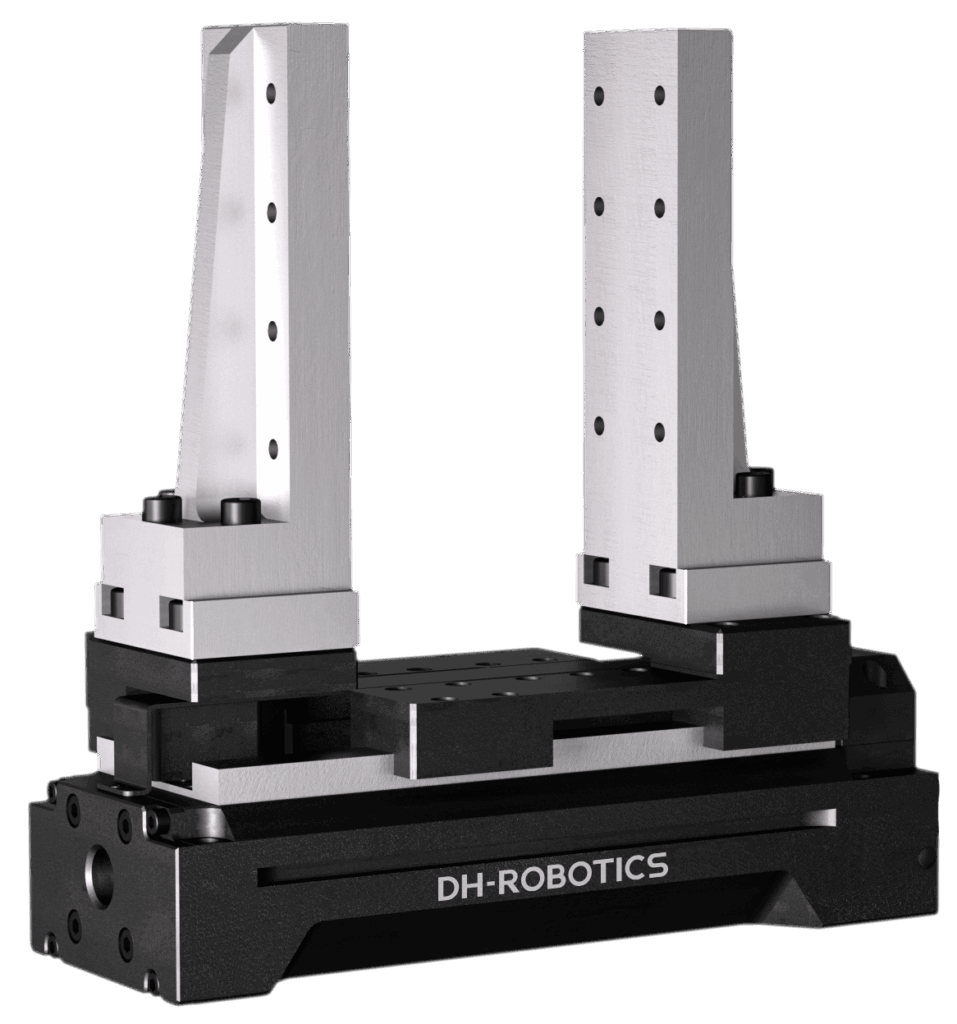

现代电动夹爪已突破传统气动夹爪的局限,通过三大技术升级实现危险环境适配:

多模态感知:集成力传感器、位移传感器与温度传感器,可实时监测抓取力度、工件形变与环境参数;

AI决策引擎:基于强化学习算法,根据工件材质、形状自动优化夹持策略,避免因力度过大导致工件损坏;

模块化设计:支持快速更换夹具与功能模块,适应不同危险场景需求。

例如,在核废料处理场景中,电动夹爪可通过更换防辐射涂层夹具,配合AI算法实现放射性容器的安全抓取与转运。

三、应用场景:从“替代人工”到“创造新价值”

1. 高危环境作业:守护生命线的“无形之手”

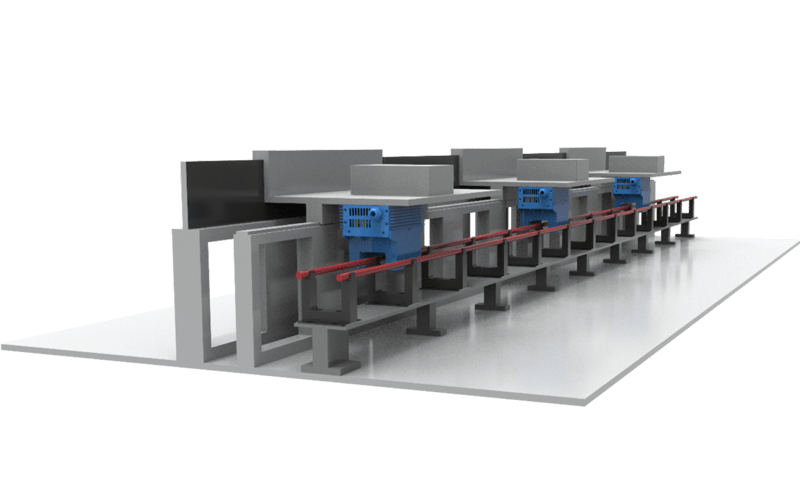

在化工、冶金、核能等领域,5G电动夹爪已实现:

有毒气体环境:操作员远程操控夹爪完成原料投放与产品取出,避免直接接触有毒物质;

高温熔炉作业:耐高温电动夹爪在1200℃环境下稳定抓取金属液包,配合5G实时监控防止泄漏;

辐射区域检修:通过铅屏蔽夹具与低剂量辐射监测模块,实现核设施内部设备的远程维护。

2. 应急救援场景:争分夺秒的“空中支援”

结合无人机技术,5G电动夹爪可扩展至灾害救援领域:

地震废墟搜救:无人机搭载电动夹爪与生命探测仪,深入狭小空间抓取被困者随身物品,为救援定位提供依据;

森林火灾扑救:电动夹爪配合无人机投送灭火弹,精准打击火源点,降低消防员风险;

洪水物资投放:通过5G网络控制夹爪开合角度,确保救生包准确落入受困区域。

四、未来展望:构建“人-机-环境”共生系统

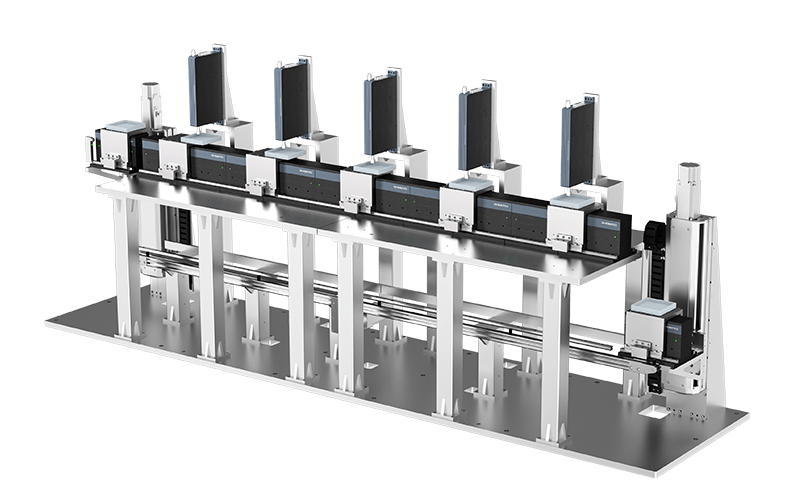

随着边缘计算、数字孪生与6G技术的演进,5G电动夹爪将向更深层次智能化发展:

预测性维护:通过分析夹爪运行数据,提前预警设备故障,减少非计划停机;

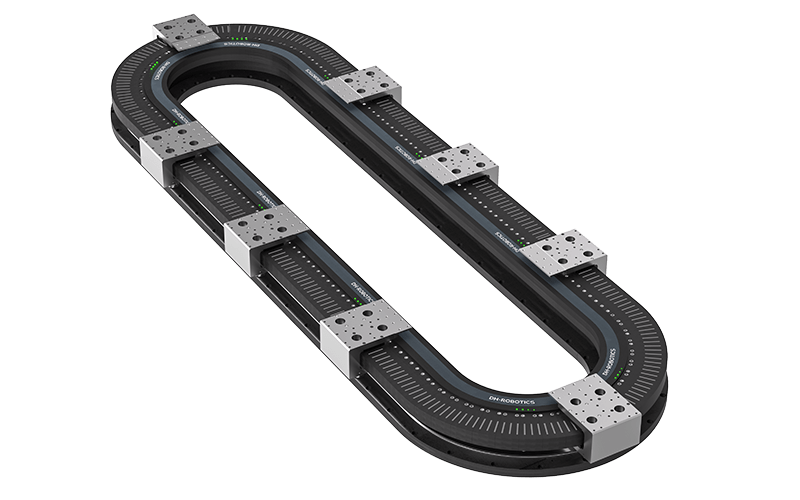

协同作业网络:多台夹爪通过5G组网,实现生产流程的自主调度与动态优化;

虚拟现实操控:结合VR技术,操作员可在虚拟环境中预演复杂任务,提升作业成功率。

问答环节

Q1:5G电动夹爪在极端天气下的稳定性如何?

A:通过抗电磁干扰设计与冗余通信链路,5G网络可在暴雨、沙尘等环境中保持99.99%的可靠性;电动夹爪采用密封结构与防水涂层,适应-40℃至85℃宽温域工作。

Q2:远程操控是否存在延迟导致事故的风险?

A:5G网络时延低于1毫秒,远低于人类反应时间(约200毫秒);系统内置安全阈值,当检测到异常延迟时自动触发紧急制动。

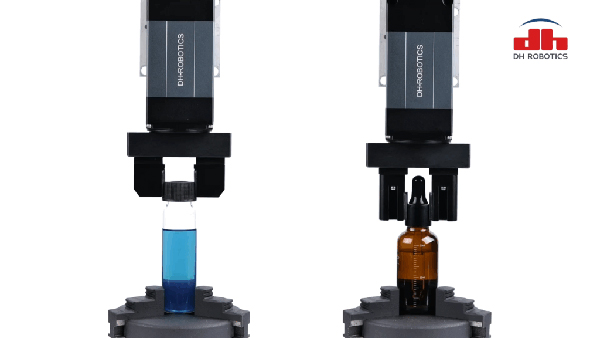

Q3:电动夹爪能否抓取易碎品?

A:通过力反馈控制与AI算法,电动夹爪可将接触力波动范围压缩至±0.1N,满足玻璃、陶瓷等脆性材料的抓取需求。

Q4:5G电动夹爪的部署成本是否高于传统设备?

A:初期投资较高,但通过减少人工成本、降低事故率与提升设备利用率,通常可在2-3年内收回成本。

Q5:未来5G电动夹爪会取代人工吗?

A:技术将优先替代危险、重复性高的岗位,同时创造远程操控、设备维护等新职业,实现“人机协同”而非“人机替代”。

本文总结

5G与电动夹爪的融合,不仅解决了危险环境作业的安全与效率难题,更推动了工业生产模式向“无人化、智能化、柔性化”转型。从高温熔炉到地震废墟,从化工车间到核能设施,这一技术组合正在重新定义“安全作业”的边界。随着技术持续迭代,未来的工业场景中,“人”将更多承担决策与创新角色,而“机器”则负责执行与感知,共同构建更安全、更高效的生产生态。