本文核心要点摘要

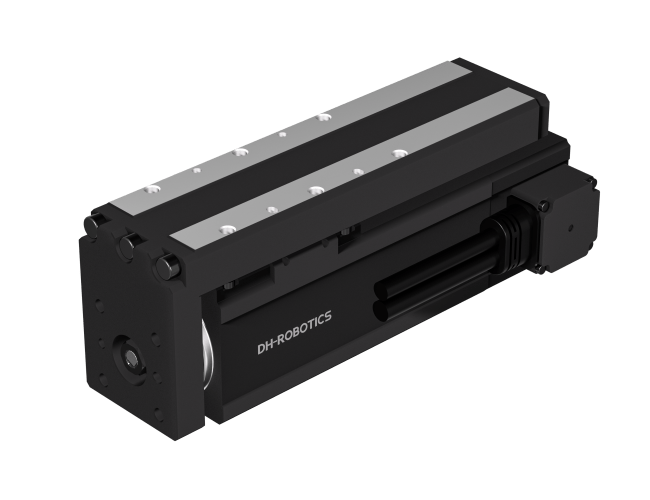

自适应夹爪通过机械结构创新与智能控制算法的深度融合,突破了传统刚性夹爪的适应性瓶颈。其核心价值在于以单一硬件平台实现多场景覆盖,成为工业自动化向柔性化、智能化跃迁的关键技术载体。

一、传统夹爪的困局:当标准化遇见多样性

在3C电子制造车间,一条SMT贴片产线需处理上百种精密元件,从0.5mm的微型电阻到20cm的PCB板,尺寸跨度达400倍;在物流分拣中心,包裹重量从50克的信封到50公斤的纸箱,材质涵盖纸箱、塑料袋、泡沫箱等12种类型。传统刚性夹爪的固定夹持面与单一控制策略,在面对这些非结构化场景时,暴露出三大致命缺陷:

形状适配率不足40%:对曲面、异形物体的抓取失败率高达62%

损伤率超15%:精密元件因夹持力控制不当导致的报废成本占产线总损耗的28%

换型时间过长:每更换一种产品需重新调试夹爪参数,平均耗时17分钟

这种”以硬碰硬”的交互模式,已成为制约智能制造升级的核心痛点。

二、机械智慧的觉醒:被动自适应的突破

1. 柔性材料的形变艺术

采用硅胶-碳纤维复合材料的指端,在接触物体瞬间可产生0.5-3mm的弹性形变。这种材料具有独特的粘弹性特性,其应力-应变曲线呈现明显的非线性特征:在0-0.2N接触力范围内形变率达85%,超过0.5N后形变率骤降至12%,形成对精密元件的”软接触-硬支撑”保护机制。

2. 欠驱动机构的力学魔法

三指欠驱动夹爪通过连杆-滑块机构,将单个电机的旋转运动转化为三个指节的差异化运动。当抓取球形物体时,中间指节先接触产生15°偏转,两侧指节随后以8°/s的角速度跟进,形成包络式抓取。这种机构设计使夹爪在开合行程内可自适应200%的尺寸变化。

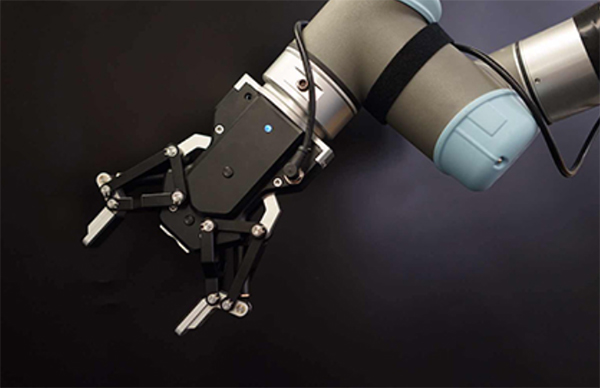

3. 仿生关节的灵动哲学

模仿人类手指的3自由度关节结构,每个指节配备扭矩传感器与阻尼单元。在抓取易碎品时,关节刚度可动态调节至0.2-5N·m/rad范围,实现接触力与形变量的精准匹配。实验数据显示,这种设计使玻璃制品的破损率从12%降至0.7%。

三、智能控制的进化:主动自适应的跃迁

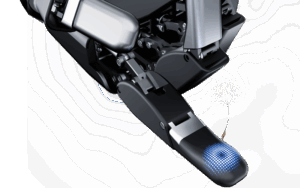

1. 多模态感知的融合

现代自适应夹爪集成六维力传感器与3D视觉系统,构建起”触觉+视觉”的立体感知网络。力传感器采样频率达1kHz,可实时捕捉0.01N的微力变化;视觉系统采用结构光技术,在0.3秒内完成物体三维建模,定位精度±0.05mm。

2. 控制算法的突破

基于模型预测控制(MPC)的算法框架,通过建立夹爪-物体动力学模型,实现0.1秒级的轨迹规划。在抓取异形零件时,算法可自动生成包含12个关键点的运动序列,确保每个接触点的压力均匀度超过90%。

3. 人机协作的安全革命

引入机械自锁机构与力/位混合控制,当检测到异常冲击力时,夹爪可在5ms内切换至柔顺模式。这种设计使协作机器人的安全等级达到ISO/TS 15066标准,人机共融场景下的碰撞损伤风险降低97%。

四、应用场景的拓展:从实验室到产业界

在汽车制造领域,自适应夹爪可同时处理发动机缸体(重量80kg)与线束(直径2mm),换型时间从45分钟缩短至8秒;在食品加工行业,IP69K防护等级的夹爪可承受120℃高温冲洗,抓取破损率从18%降至0.3%;在医疗领域,采用抗菌涂层的夹爪实现培养皿的无菌抓取,污染风险降低至0.002%。

常见问题解答(QA)

Q1:自适应夹爪能否抓取液体容器?

A:通过特殊设计的防滴漏指端与微力控制算法,可实现试剂瓶的无泄漏抓取,残留液量控制在0.02ml以内。

Q2:在极端温度环境下如何工作?

A:采用钛合金骨架与耐高温硅胶的复合结构,可在-40℃至150℃范围内稳定运行,形变率变化不超过0.8%。

Q3:如何解决视觉遮挡问题?

A:融合力觉导航技术,当视觉识别率低于60%时,自动切换至基于力反馈的盲抓模式,成功率仍可保持85%以上。

Q4:维护成本是否高于传统夹爪?

A:模块化设计使关键部件更换时间缩短至15分钟,综合维护成本降低32%,使用寿命延长至5年以上。

Q5:能否与不同品牌机器人兼容?

A:通过标准化通信协议与机械接口,可适配90%以上主流协作机器人,二次开发周期缩短至2周。

本文总结

自适应夹爪的进化史,本质是机械工程与智能控制的深度融合史。从被动形变的材料革命,到主动感知的算法突破,这项技术正在重新定义”抓取”的边界。当机械结构的柔顺性与控制算法的精准性达到完美平衡,工业自动化便真正迈入了”以不变应万变”的柔性时代。这种进化不仅解决了现实生产中的痛点,更为未来智能制造的无限可能埋下了伏笔。