在深海中,章鱼触手能精准捕捉游动的鱼类;在陆地上,人类手指可灵活抓取从鸡蛋到书本的多样物体。这些生物通过数亿年进化形成的抓取机制,正被工程师转化为工业自动化领域的核心技术——仿生自适应夹爪。

传统刚性夹爪依赖固定夹持面与单一控制策略,在面对3C电子中0.5mm的微型电阻、汽车内饰中异形皮革件、物流中心中不规则包裹时,暴露出形状适配率不足40%、损伤率超15%、换型耗时长的致命缺陷。而仿生学赋予夹爪的“生物智慧”,正在重构这一技术范式。

生物智慧的工程转化:三大仿生路径

1. 章鱼触手的液压驱动机制

柔性本体结构采用高弹性硅胶或聚氨酯材料,内部嵌入精密空腔网络。当压缩空气注入时,腔体膨胀推动柔性壁向特定方向弯曲,复现章鱼通过肌肉液压控制触手运动的原理。这种“被动自适应”机制使夹爪无需复杂传感器,即可在接触物体时自动包裹表面,接触点越多阻力越大,未接触部分持续弯曲直至完全贴合。实验数据显示,该设计可稳定抓取曲率半径0.5mm至200mm的异形物体,破损率较传统真空吸盘降低90%。

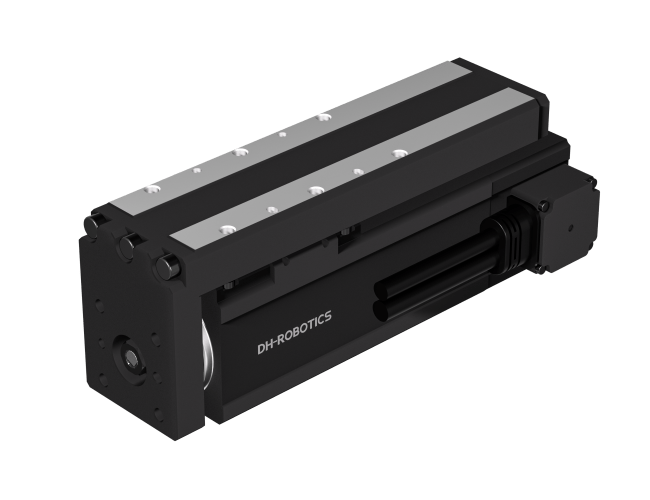

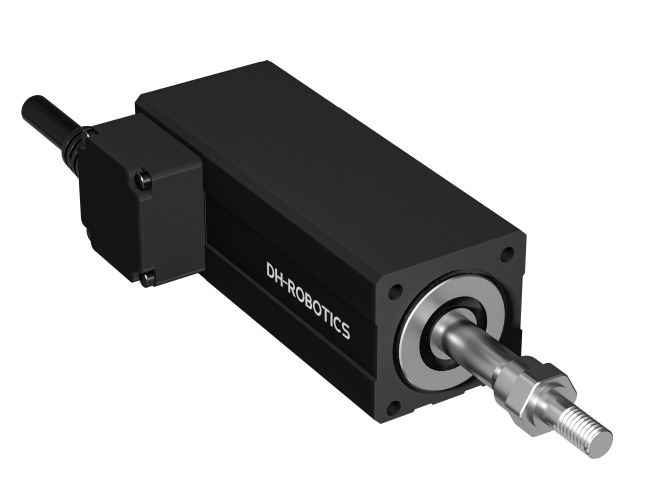

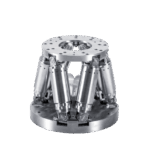

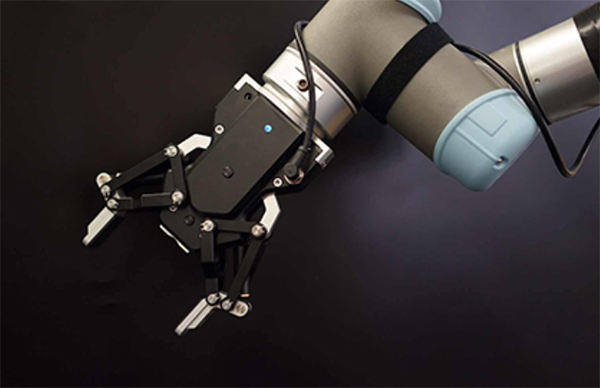

2. 人手关节的自由度分配

模仿人类手指的三自由度关节结构,每个指节配备扭矩传感器与阻尼单元。在抓取易碎玻璃制品时,关节刚度可动态调节至0.2-5N·m/rad范围,形成“软接触-硬支撑”保护机制。三指电动夹爪通过连杆-滑块机构,将单个电机旋转转化为三个指节的差异化运动,抓取球形物体时中间指节先偏转15°,两侧指节以8°/s角速度跟进,形成包络式抓取,开合行程内自适应200%尺寸变化。

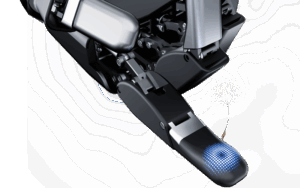

3. 鱼鳍射线的波纹管包裹

受鱼鳍射线排列启发,波纹管结构与气动夹爪形成三角形包裹区域。该设计可抓取形状不规则物体,通过控制波纹管收缩力度实现压力自适应。在食品加工领域,该技术使草莓等软质果蔬的破损率从18%降至0.3%,同时承受120℃高温冲洗,满足IP69K防护等级。

技术突破:从被动到主动的智能进化

被动自适应的物理智慧

硅胶-碳纤维复合材料指端在0-0.2N接触力范围内产生85%形变,超过0.5N后形变率骤降至12%,形成对精密元件的保护机制。这种非线性应力-应变特性,使夹爪在抓取0.5mm微型芯片时,接触面压强均匀分布在0.01-0.05MPa范围内,避免局部应力集中导致的元件损伤。

主动智能的感知革命

六维力传感器以1kHz采样频率捕捉微力变化,结构光视觉系统在0.3秒内完成物体三维建模,定位精度±0.05mm。基于模型预测控制(MPC)的算法框架,通过建立夹爪-物体动力学模型,实现0.1秒级轨迹规划。在抓取异形传感器时,算法自动生成12个关键点运动序列,确保接触点压力均匀度超90%,使ISO/TS 15066标准下的人机碰撞损伤风险降低97%。

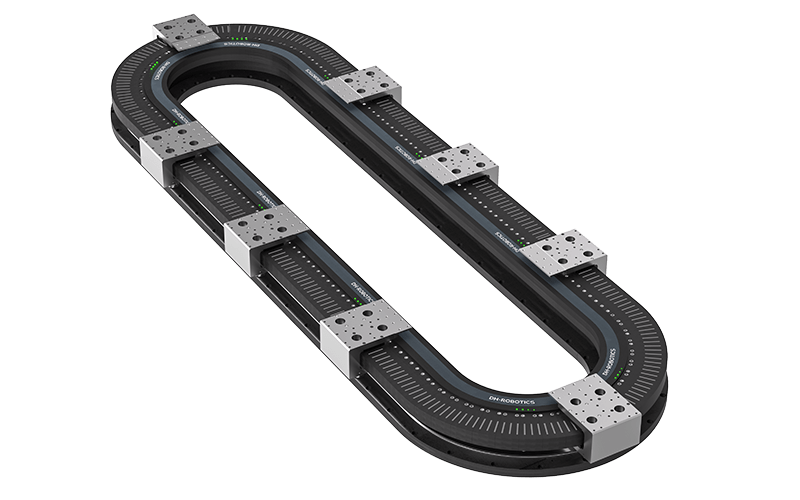

应用场景的指数级拓展

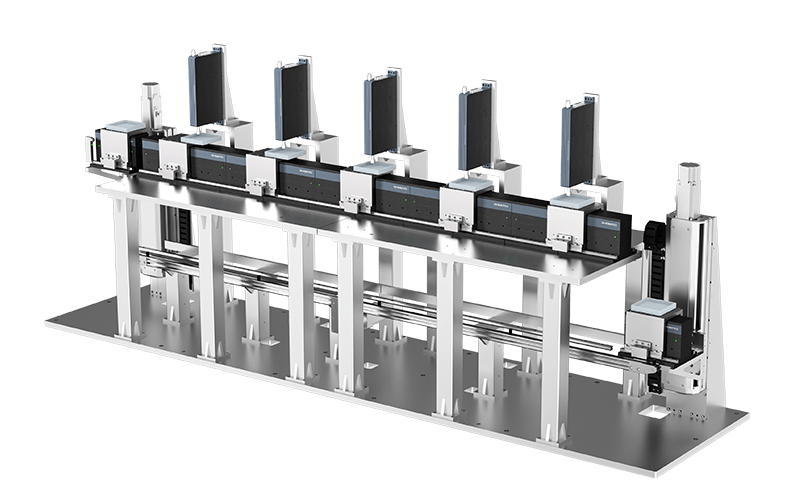

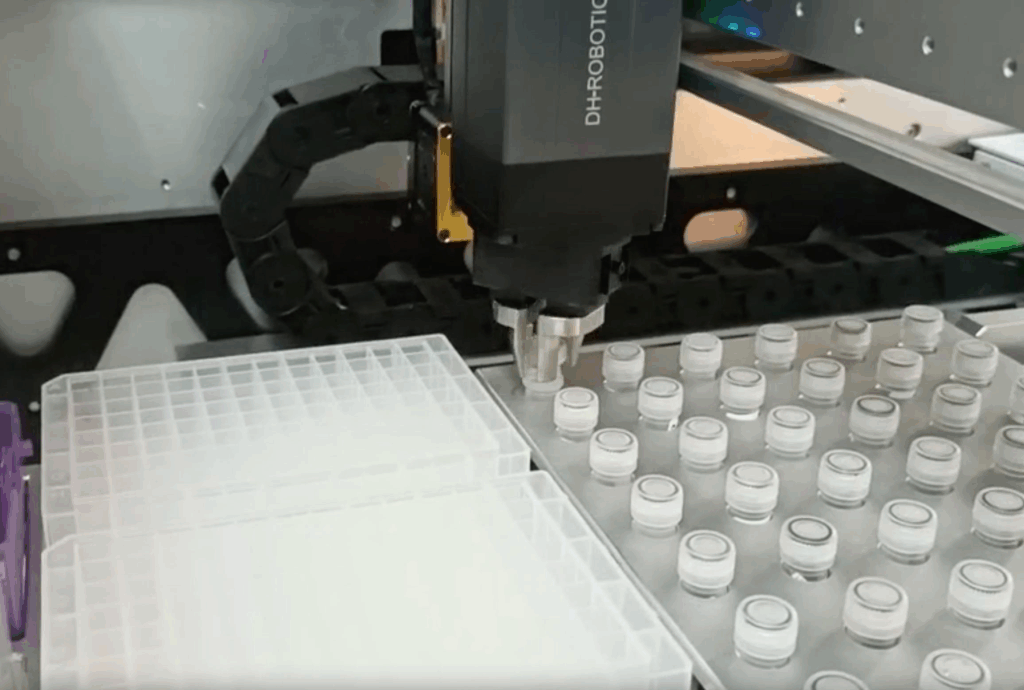

3C电子制造:精密世界的掌控者

在SMT贴片产线中,自适应夹爪可同时处理0.5mm微型电阻与20cm PCB板,尺寸跨度达400倍。面对手机外壳、TWS耳机充电仓等形态各异产品,无需定制治具即可完成上下料与分拣,产线柔性提升300%。

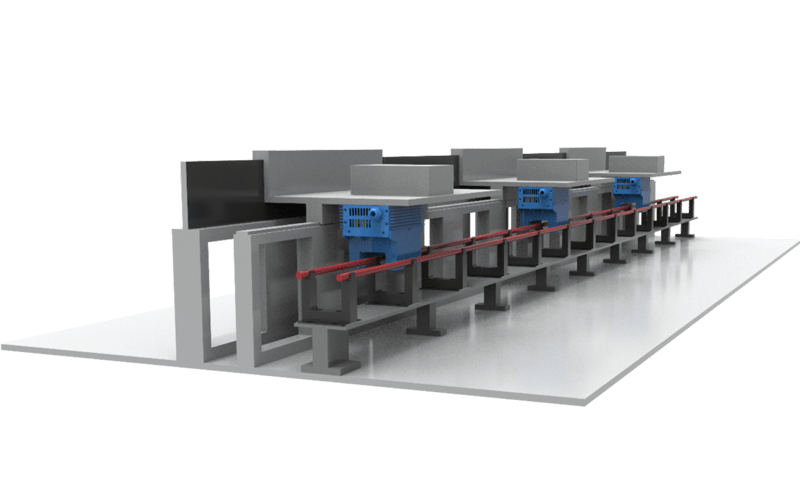

汽车制造:复杂产线的柔性解药

发动机缸体搬运场景中,系统实时监测夹持力并自动补偿,避免密封面因压力波动损伤。在安全带插扣安装环节,自适应夹持技术确保不规则工件精准插入锁孔,失误率下降60%。模块化设计使单台设备可适配经济型轿车到豪华SUV的全车型生产需求,30秒内完成夹持参数切换。

物流分拣:非结构化场景的破局者

面对50克信封与50公斤纸箱的重量跨度,以及纸箱、塑料袋、泡沫箱等12种材质,自适应夹爪通过“触觉+视觉”立体感知网络,实现包裹抓取准确率99.2%。在电商仓库中,系统自动调整抓取策略应对软质包装袋,码垛整齐度提升40%,分拣效率提高65%。

问答专区

Q1:仿生自适应夹爪如何解决易碎品抓取难题?

A:通过硅胶-碳纤维复合材料的非线性形变特性,在0-0.2N接触力范围内产生85%形变,形成“软接触-硬支撑”保护机制,使玻璃制品破损率从12%降至0.7%。

Q2:主动自适应与被动自适应技术的核心差异是什么?

A:被动自适应依赖柔性结构物理变形,无需额外控制即可贴合物体;主动自适应整合传感器与智能算法,实时调整夹持策略,适应光滑易滑或需精确对准的复杂场景。

Q3:在多品种小批量生产中,自适应夹爪如何降低产线成本?

A:单款夹爪可替代多款专用夹具,通过软件参数配置实现30秒内快速切换,减少因产品切换导致的停机时间,降低专用工装采购与管理成本。

本文总结

仿生自适应夹爪通过章鱼触手液压驱动、人手关节自由度分配、鱼鳍射线包裹结构三大仿生路径,结合被动物理变形与主动智能控制技术,在3C电子、汽车制造、物流分拣等领域实现高通用性抓取。其核心价值在于突破传统刚性夹爪的物理局限,以“生物智慧”解决多品种、小批量生产中的柔性抓取难题,推动工业自动化向更智能、更高效的方向演进。