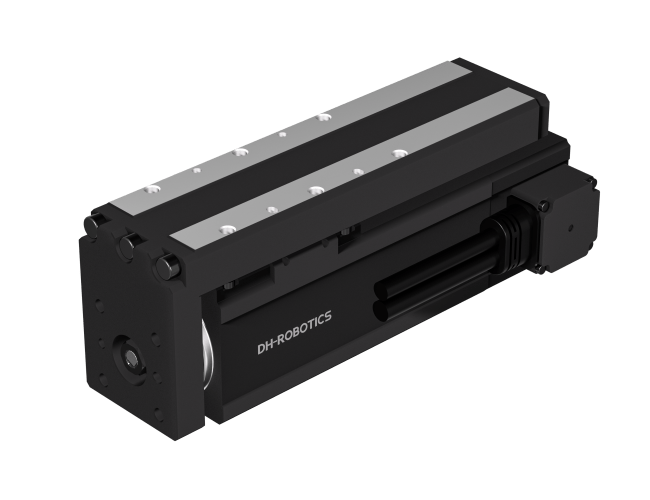

微型电动夹爪的选型需聚焦负载能力、行程范围、重复定位精度三大核心参数,结合工件特性、运动需求、环境适应性及成本因素综合评估。负载能力需覆盖动态冲击场景,行程范围需匹配多规格工件,重复定位精度需满足精密装配要求,同时需关注材料耐久性、控制接口兼容性及模块化设计灵活性。

一、负载能力:动态工况下的安全边界

负载能力并非简单的“能抓多重”,而是需结合工件特性与运动状态综合计算。例如,在高速分拣场景中,电动夹爪需承受工件重力、惯性力及加速度产生的冲击力。若仅按工件静态重量选型,可能导致夹爪内部齿轮在高频启停时断裂。

安全余量设计需遵循双重原则:其一,在最大工件重量基础上预留动态冲击余量;其二,针对易碎或精密工件,需选择具备力控反馈功能的夹爪,通过实时调整夹持力避免工件损伤。某半导体封装案例显示,未配置力控的夹爪在抓取芯片时,因夹持力波动导致良品率下降。

二、行程范围:柔性产线的尺寸兼容性

行程范围决定了夹爪能处理的工件尺寸跨度。在多品种小批量生产中,单一夹爪需兼容不同规格工件。例如,某汽车零部件厂商通过选择行程可调的模块化夹爪,实现了从微型传感器到中型壳体的无缝切换,产线换型时间大幅缩短。

行程冗余策略需平衡适用性与经济性:行程过小会导致大工件无法放入,行程过大则可能牺牲结构刚性。建议选择行程略大于理论需求的型号,同时通过仿形指端设计提升对异形工件的适应性。

三、重复定位精度:精密装配的基石

重复定位精度指微型电动夹爪在相同指令下多次抓取或放置工件的位置一致性。在精密电子组装领域,重复定位精度需达到微米级,以确保元器件精准对位。某3C电子厂商的测试数据显示,采用闭环控制技术的夹爪,其装配良率较开环控制型号显著提升。

精度分级应用需匹配场景需求:普通搬运场景可接受精度,而光学器件装配则需更高精度。此外,环境温度变化会导致金属部件热变形,进而影响实际精度,需选择具备温度补偿功能的夹爪。

四、环境适应性:复杂工况下的可靠性保障

环境适应性是夹爪长期稳定运行的关键。在食品加工场景中,夹爪需承受高频冲洗与油污侵蚀,需选择防护等级的型号;在低温冷库环境中,需采用耐低温润滑剂与特殊密封设计,避免电机卡滞。

材料耐久性直接影响设备寿命:铝合金材质兼顾轻量化与强度,适用于一般工业场景;不锈钢材质则更适合腐蚀性环境。某化工企业通过选用耐腐蚀涂层夹爪,将设备维护周期大幅延长。

五、控制接口与模块化设计:系统集成的效率杠杆

控制接口的兼容性决定了夹爪能否与现有系统无缝对接。常见通讯协议需根据控制器类型选择。此外,模块化设计可降低维修难度,某物流企业通过更换故障模块,将产线停机时间大幅压缩。

操作便捷性同样重要:带本地调试功能的夹爪可通过物理按键直接调整参数,无需连接上位机,适合现场快速调优。

总结与行动建议

微型电动夹爪的选型是一场涉及力学、材料学与控制工程的综合决策。企业需通过深入分析工件特性、运动需求及环境条件,聚焦负载能力、行程范围、重复定位精度三大核心参数,同时兼顾环境适应性、控制兼容性与模块化设计。合理选型可使装配效率提升,废品率降低,为自动化转型提供硬件支撑。

常见问题解答

Q1:如何确定夹爪的负载能力?

A:需核算最重工件重量,并预留动态冲击余量。若工件需高速运动,需按工件重量叠加惯性力计算实际负载。

Q2:行程范围过大是否更好?

A:行程需匹配工件尺寸谱,过大可能导致结构冗余、成本增加或体积过大影响空间布局,建议选择略大于理论需求的型号。

Q3:精密场景对夹爪有哪些特殊要求?

A:需选择重复定位精度高、具备力控反馈功能的夹爪,同时关注环境温度对精度的影响,必要时配置温度补偿模块。

Q4:如何判断夹爪的环境适应性?

A:根据应用场景选择防护等级,粉尘环境需密封设计,潮湿环境需防锈处理,低温环境需耐低温润滑剂。

Q5:模块化设计的优势是什么?

A:模块化夹爪可通过更换故障模块快速恢复生产,降低维修成本,同时支持功能扩展,适应产线升级需求。