非标工件因尺寸、形状、材质的特殊性,传统夹爪难以满足需求。通过定制自适应夹爪,可实现“一物一策”的精准抓取。定制流程涵盖需求沟通、方案设计、制造测试、交付优化四大环节,需重点关注工件参数、环境适配及智能算法融合。

打破传统局限:非标工件抓取的“最后一公里”难题

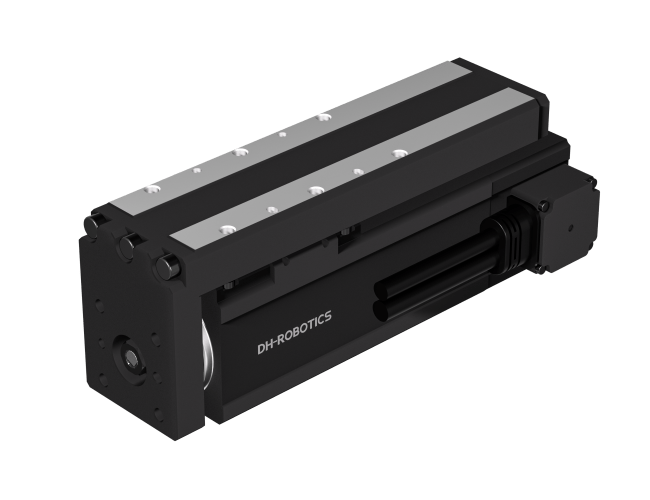

在汽车零部件装配线上,一款异形曲轴因表面凹凸不规则,导致传统夹爪频繁滑脱,生产效率下降。类似场景在3C电子、医疗器械等领域屡见不鲜——非标工件的尺寸跨度大、材质敏感度高、结构复杂度高,成为自动化产线柔性升级的“卡脖子”环节。如何让末端执行器从“通用工具”进化为“智能适配体”?定制自适应夹爪成为破局关键。

定制自适应夹爪的底层逻辑:从“被动适应”到“主动智能”

1. 需求沟通:精准定义“抓取场景”

定制流程的第一步是构建“工件-环境-工艺”三维模型。需明确以下核心参数:

工件特征:提供三维模型或图纸,标注重心位置、表面材质(如高反光金属、软性硅胶)、易损区域;

工艺要求:明确夹持力范围(最小保持力与最大无损力)、特殊动作需求(如旋转、翻转)、重复定位精度;

环境约束:描述工作温度、湿度、粉尘等级,以及与机器人本体的接口标准。

2. 方案设计:机械结构与智能算法的“双轮驱动”

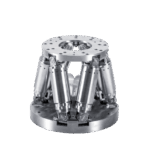

方案阶段需解决两大矛盾:结构通用性与功能专用性的平衡。主流技术路径包括:

被动自适应:通过柔性指套、多关节仿生结构实现物理形变。例如,采用硅胶复合材料的指端,可适应曲面工件的包裹抓取;

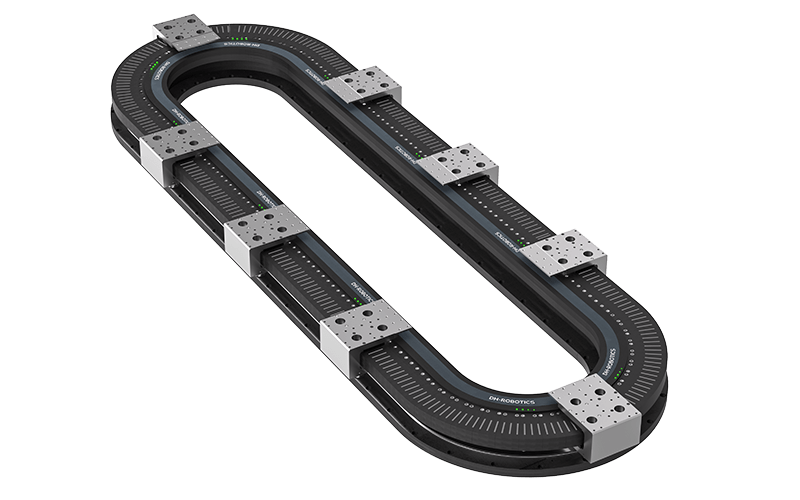

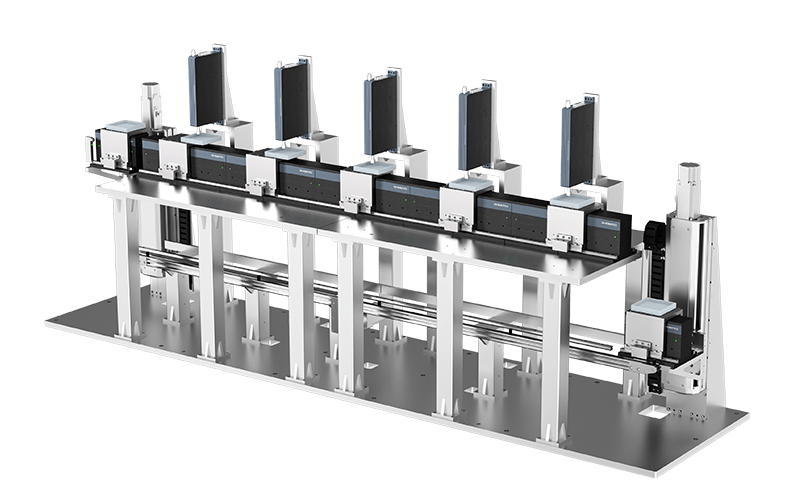

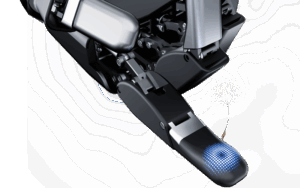

主动自适应:集成视觉传感器与力控算法,实时调整夹持策略。如通过3D视觉定位模块,在0.1秒内完成异形工件的三维建模与路径规划。

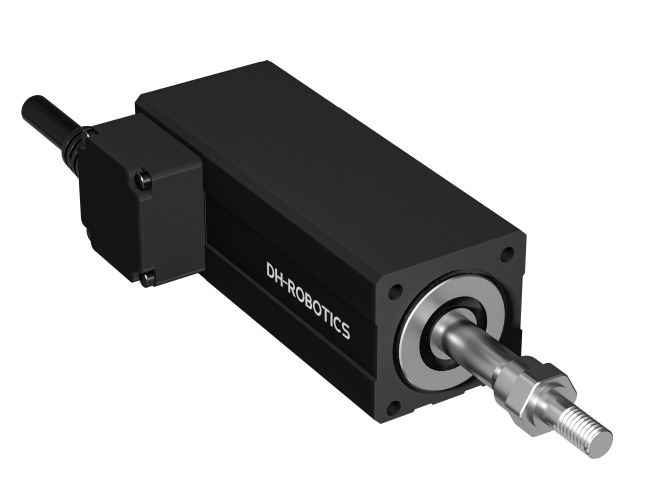

技术亮点:部分方案采用“双模驱动”设计,电动伺服提供微米级定位精度,气动补偿实现毫秒级响应速度,兼顾刚性与柔顺性。

3. 制造测试:从“图纸”到“产品”的严苛验证

制造环节需攻克两大挑战:

材料工艺:针对高温工况选用碳纤维复合骨架,针对易碎工件设计高弹性硅胶涂层;

装配精度:通过激光跟踪仪校验关节传动间隙,确保重复定位精度达标。

测试阶段涵盖功能测试(开合速度、旋转角度)、性能测试(夹持力波动、耐温范围)及环境模拟测试(防尘、耐腐蚀)。某厂商在测试中模拟半导体晶圆搬运场景,通过压力切换技术实现表面零划痕。

4. 交付优化:全生命周期的“智能迭代”

交付后需建立数据闭环:

实时监控:通过物联网模块采集夹爪运行数据(如能耗、故障代码);

预防维护:基于机器学习模型预测部件寿命,提前更换易损件;

算法升级:根据新工件特征优化力控参数,支持远程迭代。

定制自适应夹爪的“价值杠杆”:效率、精度与柔性的三重跃迁

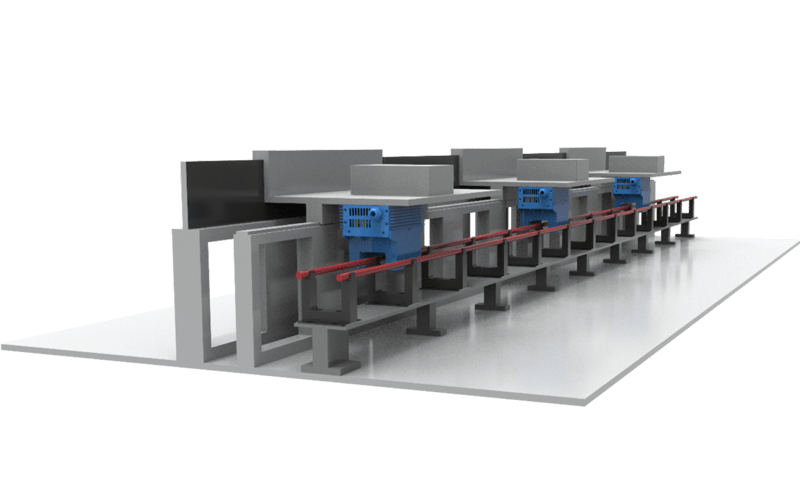

效率提升:在汽车零部件上下料场景中,定制夹爪通过极速响应与视觉导航,使产线节拍大幅提升;

精度突破:在医疗器械精密装配环节,微米级力控技术将NG品率大幅降低;

柔性增强:在3C产品混线生产中,支持快速换型,产能弹性显著提升。

常见问题解答(QA)

Q1:非标工件定制夹爪的成本是否远高于标准件?

A:初期投入较高,但长期看可减少换型时间、降低破损率,综合效益通常能覆盖成本。

Q2:定制周期需要多久?

A:取决于工件复杂度,一般需经过多轮设计评审与测试验证,建议预留充足时间。

Q3:如何确保夹爪与现有机器人系统的兼容性?

A:需明确机器人法兰接口标准、通信协议,优先选择支持主流工业总线(如EtherCAT)的方案。

Q4:夹爪的维护难度是否很高?

A:模块化设计可降低维护复杂度,例如快换指套、标准化传感器接口便于现场更换。

Q5:自适应技术能否完全替代人工干预?

A:在结构化场景中可实现全自动运行,但极端工况仍需人工监控与策略调整。

本文总结

非标工件定制自适应夹爪,本质是通过“场景化设计+智能化技术”重构末端执行器的能力边界。从需求沟通的精准定义,到方案设计的双模驱动,再到全生命周期的数据闭环,定制流程的每个环节都需兼顾机械工程的严谨性与人工智能的灵活性。在工业4.0时代,这种“一物一策”的解决方案,正成为制造业向柔性化、智能化跃迁的核心引擎。