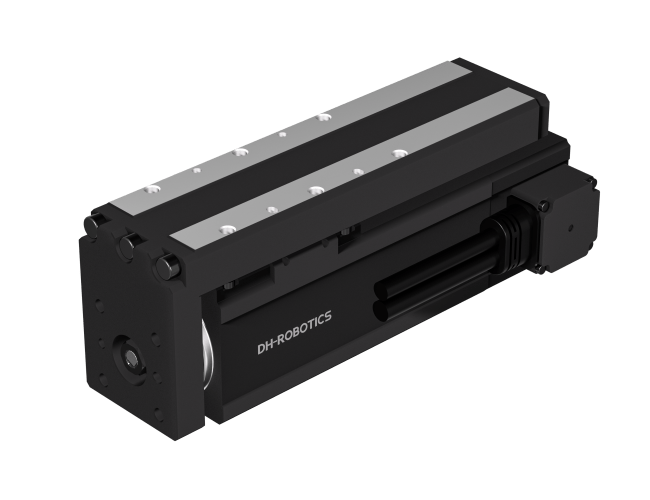

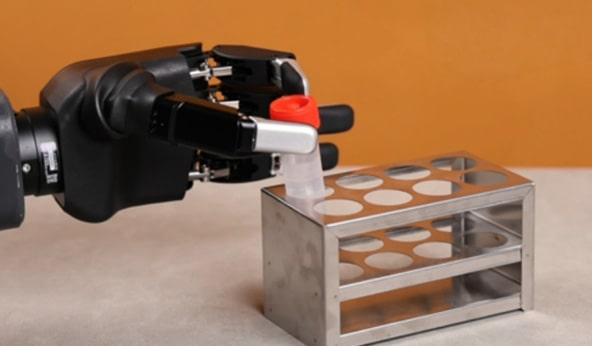

工业自动化场景中,三指电动夹爪凭借多指协同、复杂工件适应性等特性,成为精密装配、异形件搬运等环节的核心工具。选型需综合负载能力、开合行程、重复定位精度、驱动方式、控制逻辑及系统兼容性六大核心参数,结合应用场景需求匹配技术规格,避免因参数冗余或不足导致效率损失。本文通过结构化分析,提供从需求拆解到系统验证的完整选型框架。

一、核心参数:定义夹爪性能的“技术坐标系”

1. 负载能力:安全余量是关键

负载能力需覆盖工件重量与动态冲击力。例如,抓取金属齿轮时,需预留额外夹持力以应对高速运动中的惯性;处理玻璃等脆性材料时,需通过力控技术将夹持力控制在安全阈值内。若负载能力不足,可能导致三指电动夹爪过载损坏;若冗余过高,则增加能耗与成本。

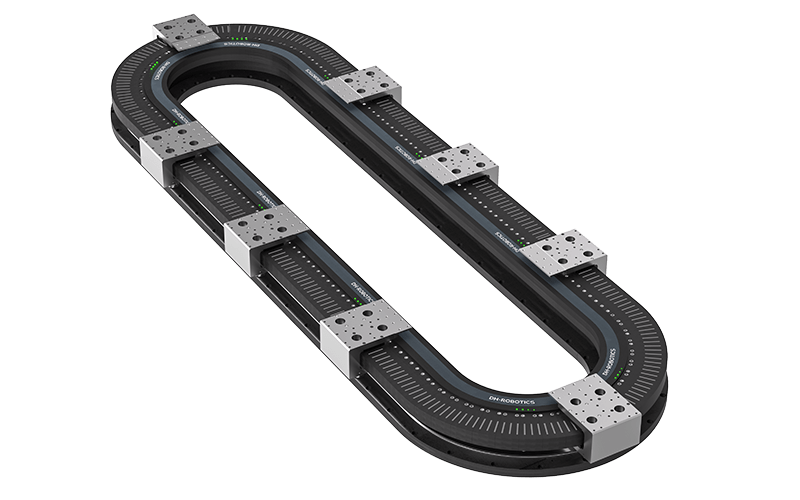

2. 开合行程:匹配工件尺寸波动范围

开合行程决定了夹爪的“抓取口径”。在汽车零部件产线中,同一工位可能需处理不同批次的发动机缸体,其尺寸差异可能达数厘米。此时需选择行程可调的夹爪,或通过模块化设计兼容多规格工件,避免频繁更换夹具导致的停机损失。

3. 重复定位精度:微米级与毫米级的场景分野

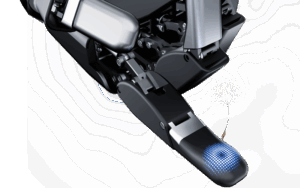

在半导体封装产线中,芯片抓取需达到微米级精度,任何微小偏差都可能导致引脚断裂;而在物流分拣场景中,毫米级精度即可满足需求。高精度夹爪通常采用伺服电机驱动与闭环反馈系统,但成本较高;若精度要求较低,可选择步进电机驱动方案以降低成本。

二、驱动与控制:性能与成本的“天平两端”

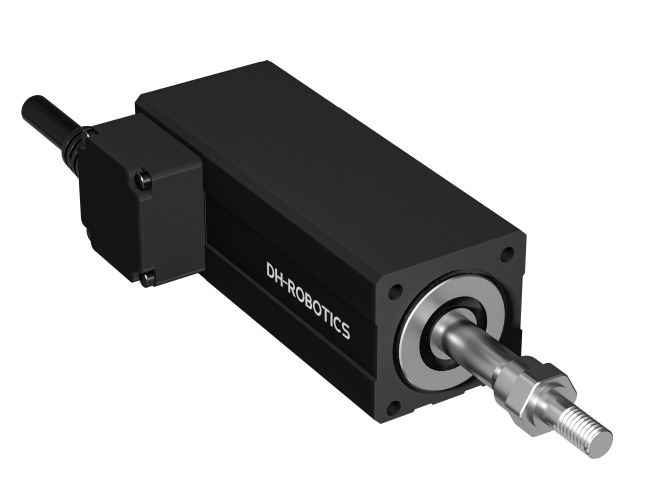

1. 驱动方式:从“肌肉”到“大脑”的协同

伺服电机驱动具备高响应速度与力矩控制能力,适合需要快速启停的场景;步进电机驱动结构简单,但易丢步,需通过闭环控制弥补精度;直流电机驱动成本低,但需额外配置编码器实现位置反馈。驱动方式的选择需平衡性能需求与预算限制。

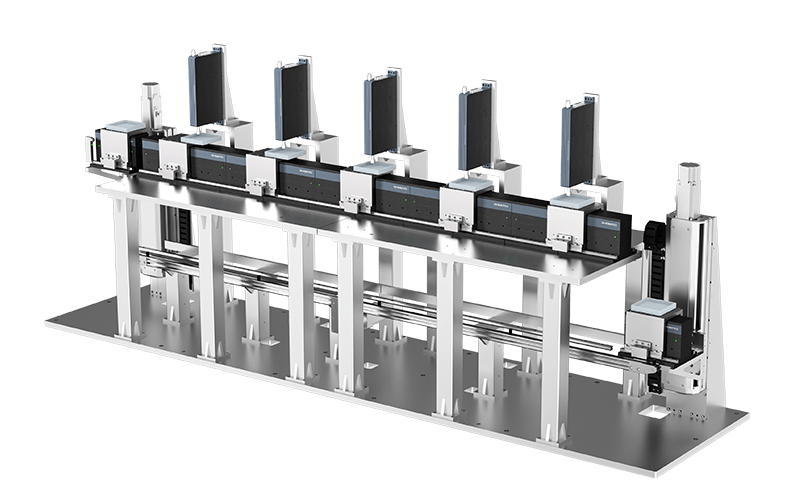

2. 控制逻辑:集成化与开放性的取舍

集成控制器将驱动、编码器与通信模块封装于一体,简化接线与调试流程,适合快速部署的标准化产线;外部控制器则提供更高的编程灵活性,可与视觉系统、PLC等设备深度集成,实现复杂逻辑控制。例如,在医疗耗材分拣中,夹爪需根据视觉系统反馈的工件位置动态调整抓取策略,此时需选择支持开放协议的外部控制器。

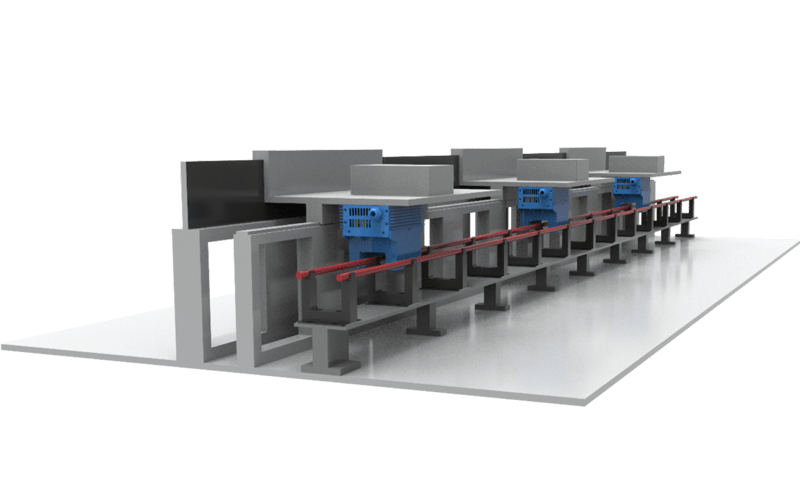

三、系统兼容性:打通产线的“最后一公里”

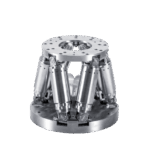

1. 机械接口:法兰尺寸与安装方式的适配

夹爪的法兰接口需与机器人手臂的末端接口标准一致,否则需通过转接板实现连接。此外,夹爪的自重会影响机器人负载能力,需确保总负载不超过机器人额定值,避免因超载导致运动抖动或定位偏差。

2. 通信协议:数据传输的“语言统一”

现代产线通常采用EtherCAT、Modbus TCP等工业以太网协议实现设备互联。若夹爪仅支持RS-485等传统协议,需额外配置网关进行协议转换,增加系统复杂性与延迟。选择支持多协议的夹爪,可简化产线升级流程。

总结:选型不是“参数竞赛”,而是场景适配的艺术

三指电动夹爪的选型需跳出“参数堆砌”的误区,从负载能力、开合行程、重复定位精度等核心参数出发,结合驱动方式、控制逻辑与系统兼容性,构建与应用场景深度匹配的技术方案。例如,在精密电子装配中,优先选择高精度伺服驱动夹爪;在物流分拣中,则可侧重于成本优化与快速部署能力。唯有如此,才能让夹爪从“工具”升级为产线效率的“赋能者”。

问答列表

Q1:三指电动夹爪是否适用于高温环境?

A:需根据夹爪材质与密封设计选择。高温环境可能加速塑料件老化或润滑剂失效,需选择耐高温材料(如特种合金)与无油润滑设计的产品。

Q2:如何判断夹爪的力控精度是否达标?

A:可通过力传感器进行实测验证。在重复抓取同一工件时,记录多次夹持力的波动范围,波动越小说明力控精度越高。

Q3:三指夹爪与两指夹爪的核心区别是什么?

A:三指夹爪通过多指独立运动实现更复杂的抓取姿态,适合异形件或需要角度调整的场景;两指夹爪结构简单,成本更低,适合规则形状工件的标准化抓取。

Q4:夹爪的“重复定位精度”与机器人本体的精度如何协同?

A:夹爪的重复定位精度需高于机器人本体的定位误差。例如,若机器人末端重复定位精度为±0.1mm,夹爪精度需达到±0.05mm以内,才能确保整体系统精度。

Q5:是否需要为夹爪配置独立电源?

A:电动夹爪通常通过机器人手臂供电,但若产线较长或夹爪功率较高,需评估电源线压降是否影响性能,必要时可配置独立电源模块。