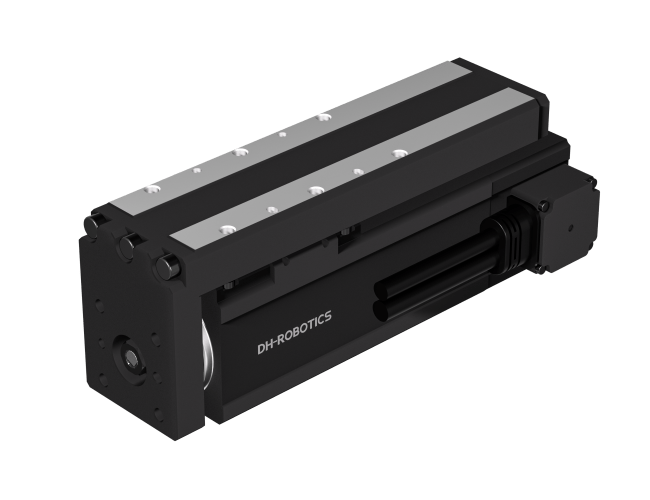

自动化改造浪潮席卷制造业,其核心目标是提升效率、稳定品质、控制成本。而在实现从“手工作业”向“智能生产”蜕变的关键环节,伺服电爪扮演着无可替代的关键执行者角色。作为机器人手臂的“智能手指”,它直接决定了自动化系统能否精准、灵活、可靠地完成抓取、放置、装配等核心操作。忽略末端工具的升级,自动化改造往往难以触及效能提升的本质。

一、自动化改造的核心赋能者:伺服电爪的多维价值

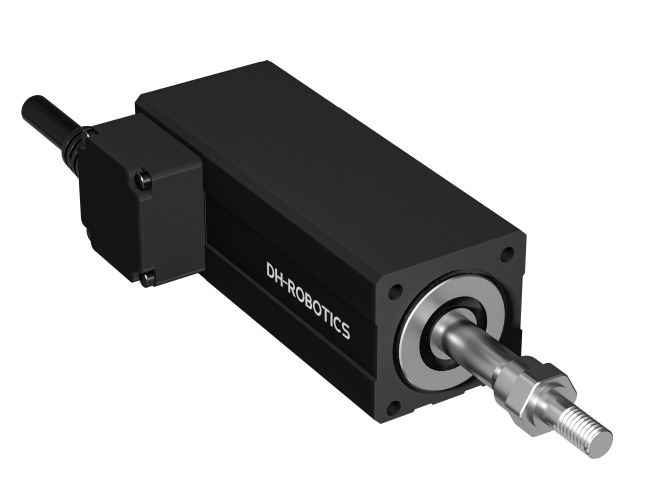

伺服电爪绝非简单的夹持工具,它是赋予自动化系统感知、控制与执行能力的智能终端。

可靠替代人工操作:直面生产线上重复枯燥、劳动强度大或存在安全隐患(如高温、锐利工件、危险环境)的抓取放置环节,伺服电爪稳定执行,解放人力。

精度与一致性的基石:人工操作难以规避的疲劳误差、情绪波动被彻底消除。伺服电爪通过程序化控制夹持位置和力度,确保每一次操作都精确复现,从根本上保障产品质量的稳定性与批次一致性。

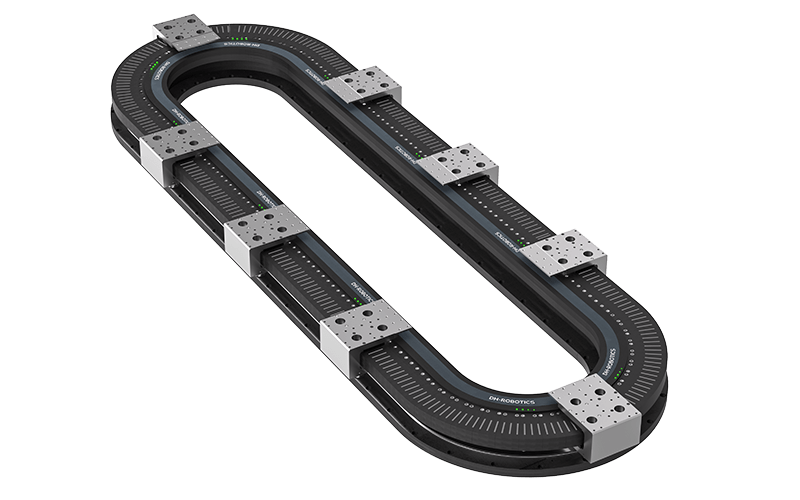

柔性制造的实现核心:面对多品种、小批量的市场需求,伺服电爪的程序化控制优势凸显。仅需更改程序参数,即可快速调整夹持力、张开宽度甚至动作轨迹,瞬间适应不同尺寸、形状的工件,实现产线的快速换型和柔性切换。

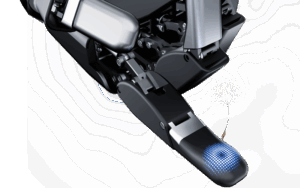

解锁复杂精密操作:传统气爪或机械夹具难以胜任需要精细力控(如精密装配、易碎品处理)或复杂运动轨迹(如精密插入、角度调整)的任务。伺服电爪凭借实时力反馈与位置控制能力,让这些高难度动作变得可行且可靠。

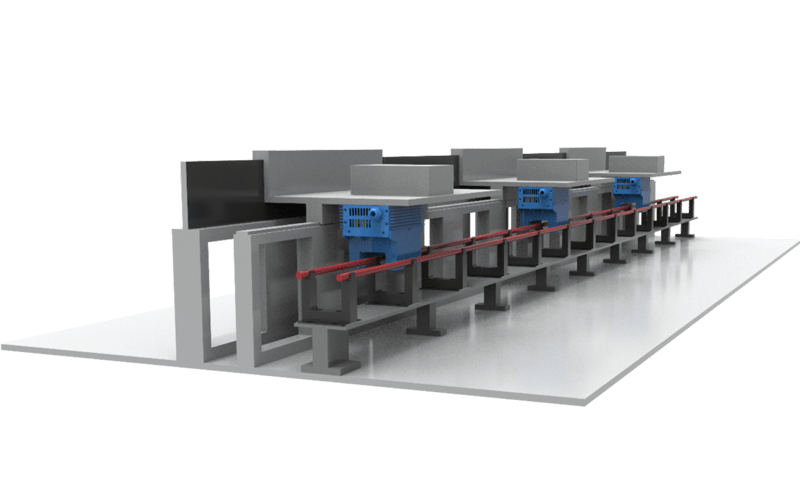

构建数字化生产闭环:现代伺服电爪能实时反馈夹持状态(如工件有无、夹持力大小、是否到位),这些关键数据汇入工厂的中央控制系统,为生产过程监控、质量追溯、设备预测性维护提供了底层数据支持,是构建数字化智能工厂的重要一环。

二、成本效益解析:投入背后的真实回报

引入伺服电爪必然涉及初始投入,其成本通常高于传统气爪或简单的专用夹具。这是否意味着成本的增加?关键在于穿透表象,着眼全局和长远:

人力成本持续节约:直接替代人工操作岗位,显著减少对直接操作工的依赖,尤其在劳动密集型工位,人员精简带来的工资、社保、管理成本降低立竿见影。

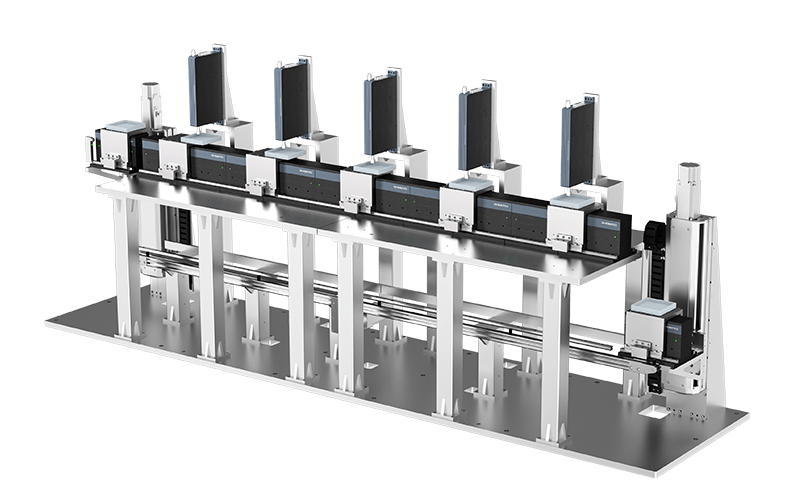

效率提升驱动产能飞跃:伺服电爪动作精准快速,可无缝衔接配合机器人高速运行,大幅缩短单件作业时间,提升整体生产节拍。单位时间内更高的产出,摊薄了固定成本,直接提升了盈利能力。

质量成本显著降低:精度与一致性提升的直接结果,是废品率、返工率的大幅下降,客户投诉及售后成本也随之减少。这部分由质量缺陷引发的隐性成本节约,常常被严重低估。

提升设备综合利用率:相较于人工操作存在的速度波动、休息间歇,伺服电爪可持续稳定运行,减少了设备空待时间,使昂贵的自动化设备(如机器人)得到更充分、高效的利用。

维护成本相对可控:相比结构复杂、需要定制化维护的专用夹具,伺服电爪模块化设计、标准化程度高,其维护保养需求和成本可能更具优势。

柔性价值释放长期潜力:快速适应产品迭代与产线换型,避免了为每种新产品投入大量专用夹具的成本和漫长的切换调试时间,在面对市场变化时响应更敏捷,整体投资回报周期更优。

间接效益提升企业价值:将工人从危险、恶劣的环境中解放,改善工作环境(无尘、无油污、更安全),有助于提升员工满意度、企业社会形象,并降低潜在的安全事故风险成本。

三、实践印证:效能提升与成本化解

想象一条曾依赖大量手工操作的装配线。工人需完成精密零件的抓取、对准和压装,效率易波动,不良品时有发生。引入机器人集成伺服电爪后,变化显著:精准的力控确保了装配质量一致性,高速运行大幅提升了节拍。结果是:该工位直接操作人员减少,生产效率提升近30%,产品不良率下降超过60%。人力节省、效率增益和质量提升共同作用,使综合生产成本得到实质性下降,项目投资回收期短于预期。

结语:面向未来的战略性投入

伺服电爪已超越简单的末端工具定位,成为驱动制造业自动化深度升级与构建核心竞争力的战略支点。其价值不仅体现在精准替代人手执行任务,更在于它为生产线注入了柔性适应力与智能数据基因。

尽管初始投入需要审慎评估,但伺服电爪在人力精简、效率跃升、质量跃迁及柔性优化等维度带来的综合效益,使其能够在中短期内实现可观的投资回报。将伺服电爪视为一项提升底层制造能力、面向未来的战略性投资,而非单纯的成本项,是企业实现自动化改造价值最大化的关键洞察。