在半导体封装、医疗器械制造等高精度领域,传统刚性夹爪因无法感知接触力,常导致元件压损或装配错位。某家电企业曾因夹持力失控,造成8.3%的物料损耗。随着工业4.0推进,如何通过力反馈技术实现“刚柔并济”的抓取,成为突破良率天花板的关键。

一、传统夹爪的三大痛点:力道失控如何拖垮生产线?

1. 过力损伤:脆性元件的“隐形杀手”

陶瓷基板、玻璃镜头等元件在装配中极易因夹持力超过阈值产生微裂纹。例如,光学镜片装配时,传统夹爪因无法实时调节压力,导致玻璃表面出现不可见的应力集中,在后续测试中引发失效。

2. 欠力失控:振动环境下的“滑脱危机”

在汽车发动机装配线中,金属镜筒等光滑曲面工件常因夹持力不足而移位。数据显示,振动工况下传统夹爪的抓取失败率高达15%,需人工干预复位。

3. 接触力盲区:过盈配合的“卡死陷阱”

轴孔装配、螺丝拧紧等操作需精确控制接触力。传统方案依赖固定扭矩,无法感知插入阻力变化,易导致螺纹卡死或紧固力不足,某精密电子企业因此产生20%的返工率。

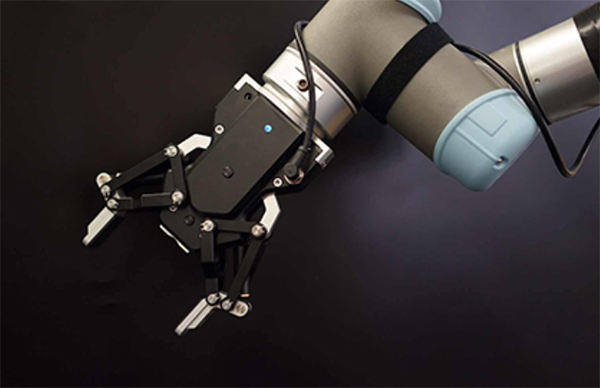

二、力反馈系统的技术内核:从“盲操作”到“智能感知”

1. 多维度力传感器:毫米级感知的“神经末梢”

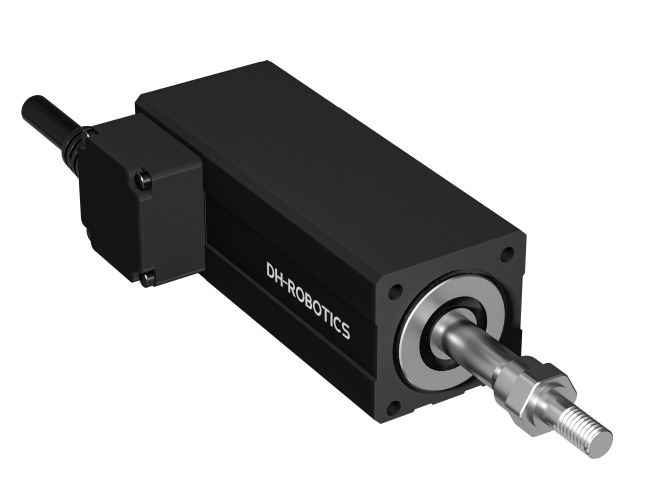

自适应夹爪通过集成于指端的应变计或压电传感器阵列,可同步检测法向压力与切向摩擦力,部分方案甚至能测量力矩。传感器经抗干扰滤波、温度补偿等处理后,输出分辨率达0.01N的数字信号,采样频率超过1kHz。

2. 闭环控制算法:毫秒级响应的“决策大脑”

基于PID或自适应阻抗控制算法,系统将实时力信号与目标值比对,计算驱动修正指令。例如,在装配微型芯片时,算法可动态限制最大夹持力至2N,并在接触安装面瞬间切换至“零力着陆”模式,防止撞击损伤。

3. 力-位混合控制:柔性抓取的“双保险”

电机编码器反馈指爪位置与速度,与力传感器数据融合后,实现力与位置的协同调节。在抓取不规则铸件时,系统依据压力分布数据微调各指节角度,增大接触面积以分散压强,避免局部应力集中。

三、力控技术的场景化突破:从实验室到产线的落地实践

1. 精密装配:微电子封装的“零损伤”方案

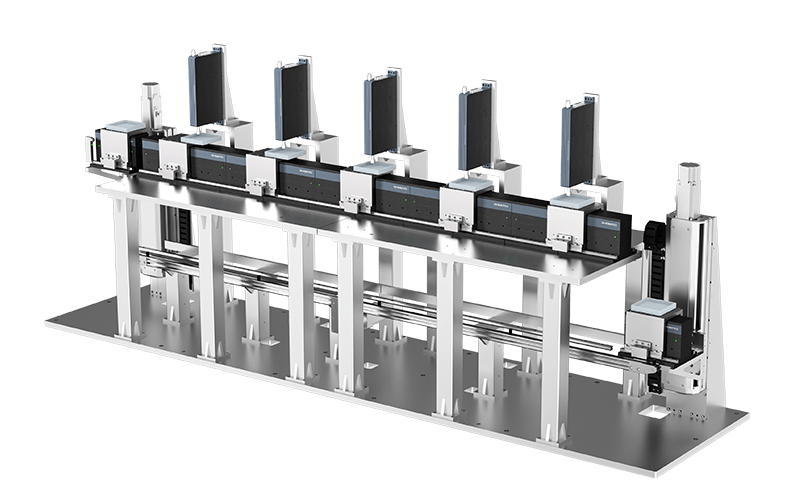

在半导体晶圆搬运中,自适应夹爪通过毫牛级力控精度,将夹持力维持在安全阈值内,确保表面洁净度与结构完整性。配合视觉引导,系统可实现±0.01mm的定位精度,动态修正装配偏差。

2. 异形工件抓取:汽车产线的“柔性适配器”

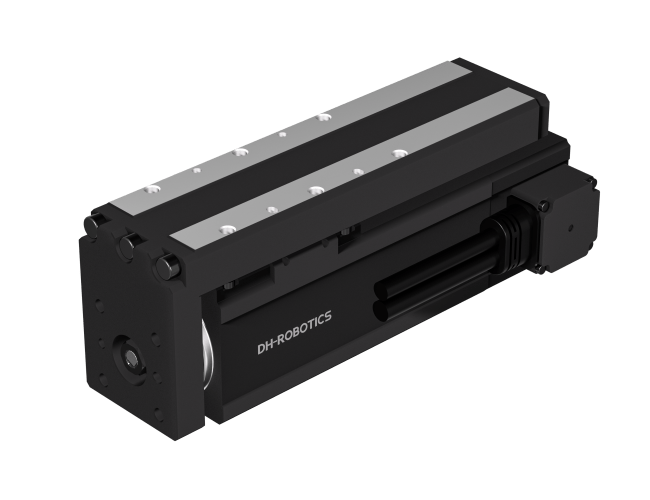

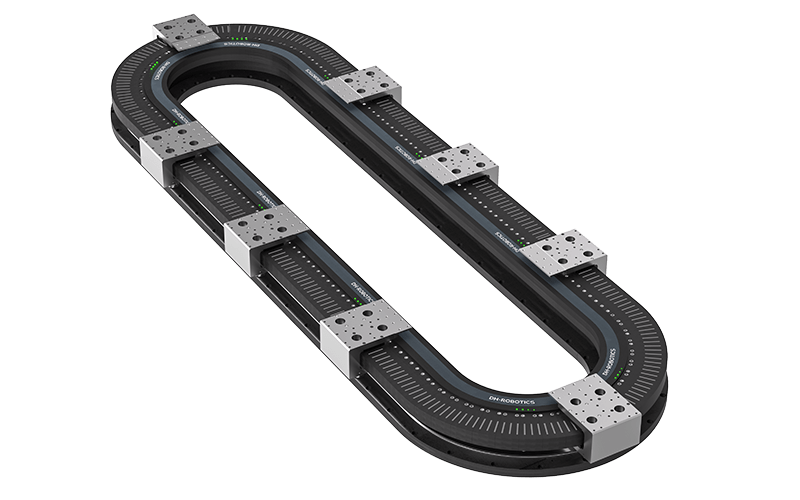

面对发动机缸体、不规则金属件等大型工件,夹爪通过超大开合行程(达数百毫米)与自适应包络抓取技术,实现多点接触稳定承托。某汽车零部件供应商应用后,产线换型时间缩短60%,综合效率提升30%。

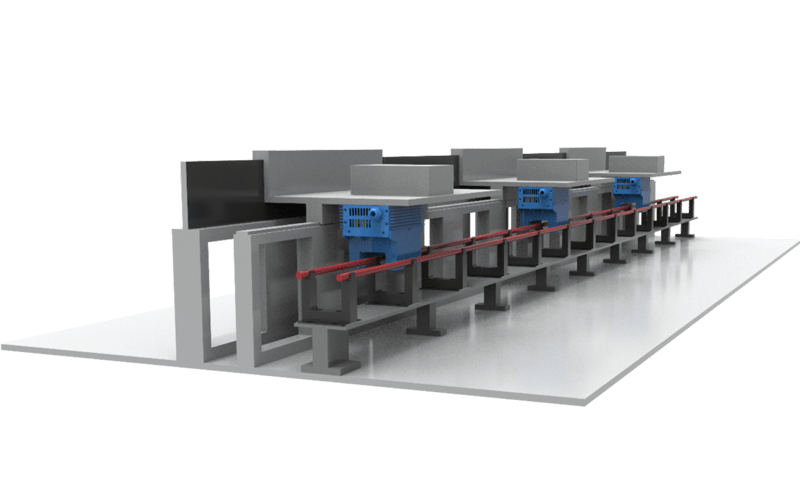

3. 高速上下料:CNC设备的“节拍加速器”

在冲压机、注塑机等高节拍场景中,夹爪支持0.1N至30N无级力控调节,配合闭环反馈系统实时监测夹持状态。实测数据显示,单条产线效率提升超40%,助力24小时无人化连续运行。

问答环节:自适应夹爪的常见问题解析

Q1:力反馈系统如何应对不同材质的工件?

A:通过实时感知接触力变化,系统可自动匹配最佳夹持策略。例如,抓取软包电芯时降低出力,处理金属零件时增强握力。

Q2:自适应夹爪能否兼容现有机器人?

A:模块化设计支持快速更换夹指与附件,并可通过EtherCAT、Modbus等协议无缝对接主流控制系统。

Q3:力控精度受哪些因素影响?

A:传感器分辨率、控制算法延迟及执行机构响应速度是核心因素。先进方案已实现5毫秒级响应与微米级定位精度。

Q4:柔性指端材料如何选择?

A:需兼顾耐磨性、形变能力与表面摩擦系数。类肤质硅胶或颗粒填充材料可适应从微小元件到大型工件的抓取需求。

Q5:力反馈系统是否增加维护成本?

A:全电动设计免气源、低噪音,且支持预测性维护功能,可降低长期运维成本。

本文总结

自适应夹爪的力反馈系统通过高精度传感器、闭环控制算法与力-位混合执行技术,解决了传统夹爪在力道控制上的三大痛点。其应用场景覆盖精密装配、异形工件抓取及高速上下料,显著提升产线柔性与良率。随着技术迭代,力控精度与响应速度将持续突破,推动智能制造向更高维度发展。