在自动化与机器人技术高速演进的当下,传统刚性夹爪在处理形态复杂、尺寸差异大、易损易碎的物件时,常面临适应性不足的挑战。如何让机械手具备类似人手的灵巧自适应抓取能力?

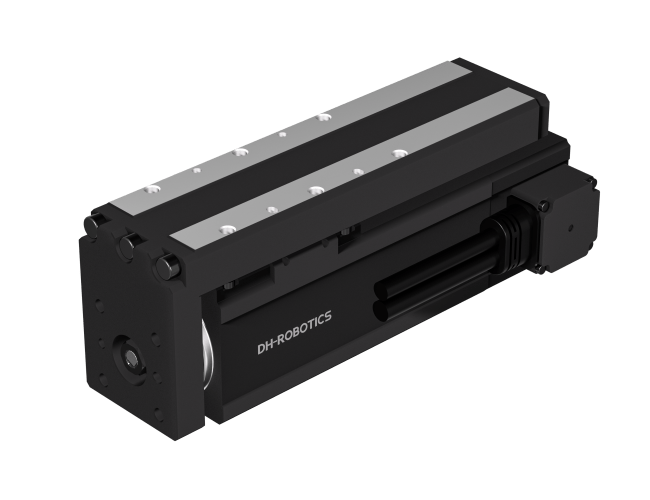

自适应夹爪通过核心技术突破,为复杂物体的抓取提供了高效解决方案,显著提升自动化产线的柔性和作业效率。其核心价值在于通过更简洁智能的结构设计与控制策略,实现对多样化物体的可靠抓取。深入解析其两大核心组件——驱动模块与柔性夹持机构——是把握其应用潜力的关键路径。

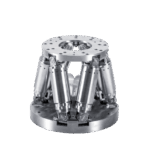

一、 核心组件一:动力核心与精准调控——驱动模块

驱动模块堪称自适应夹爪的”动力心脏与控制中枢”,承担着提供抓取动能并实施精确动作控制的核心职能。

1.动力源选择:电动驱动与气压驱动

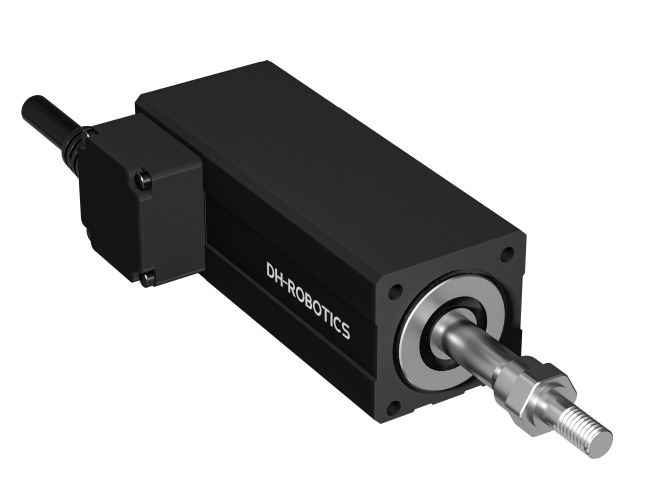

电动驱动方案:普遍采用伺服电机或步进电机作为动力源。此类驱动方式可实现高精度的位置、速度及力矩控制,具备快速响应特性,且易于通过编程实现复杂轨迹控制。电动夹爪的优势在于控制的精细度与操作灵活性,特别适用于需要精密调节夹持力或执行复杂操作的应用场景。

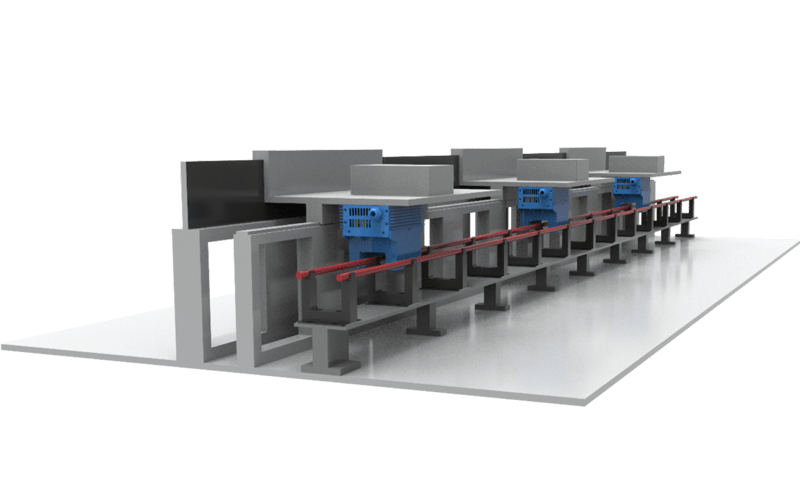

气压驱动方案:以压缩空气为动力介质。该方案具有结构简单、重量轻、成本较低的特点,且因压缩空气的弹性介质特性天然具备被动柔顺性。在需要快速响应、爆发力抓取或特殊要求的工业场景中应用广泛,其核心价值体现在快速动作执行与固有的被动柔顺特性。

2.功能实现:动力输出与精准控制

稳定动力供给:无论是电机输出的旋转扭矩还是气缸产生的直线推力,驱动模块必须提供足够动力克服负载,驱动夹持机构完成开合动作。其输出力/力矩需满足稳定抓取目标物体的需求。

精确动作控制:通过控制器(如PLC、运动控制卡)与传感器(位置编码器、压力传感器)的协同工作,驱动模块可实现对夹爪开合位置、运行速度及夹持力的精确控制。这种精准调控是确保安全、高效、无损抓取的基础,尤其在处理精密元件或易碎物品时至关重要。

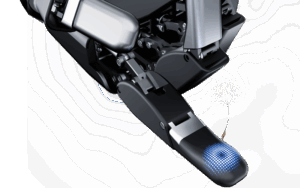

二、 核心组件二:智能变形与形态适配——柔性夹持机构

柔性夹持机构是实现自适应夹爪的物理执行终端,其通过被动机械设计实现形态自适应,无需依赖复杂传感网络或实时控制算法。

1.柔性实现的机械架构

连杆铰链系统:这是最典型的柔性设计形式。通过多组连杆与转动铰链的组合,形成类似”机械手指”的关节结构。当夹爪接触物体时,连杆间的相对转动使整个夹持面轮廓发生适应性改变,实现与物体表面的贴合。其突出优势在于结构可靠性高、负载能力强。

弹性元件集成:在机构关键节点(如手指根部、关节连接处)或整体结构(如柔性手指本体)中,采用高弹性材料(特种工程塑料、柔性复合材料、弹簧钢片)或内置弹性元件(扭簧、压缩弹簧)。这些弹性组件允许夹爪在接触物体时产生可控变形,吸收位置误差并均匀分散接触压力。该方案是实现轻量化、低成本、高适应性夹爪的有效技术路径。

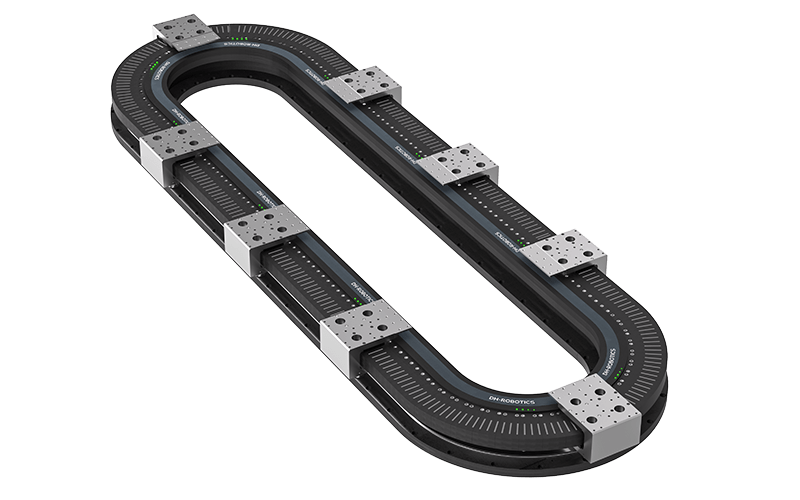

多点浮动结构:夹持接触面由多个独立浮动单元构成,每个单元内置弹性元件(微型弹簧或柔性体),可在法向及一定切向实现自由度运动。接触物体时,各浮动单元根据接触点差异独立调整位置,共同形成与物体轮廓匹配的夹持面。该结构对复杂曲面的适配能力尤为突出。

2.被动自适应机制:机械智能的体现

柔性夹持机构的”自适应”能力源于被动顺应机制,无需外部传感器反馈物体外形信息,也不依赖控制器实时轨迹规划。

其工作逻辑可概括为:

接触触发阶段:驱动模块启动夹持机构闭合动作,接触目标物体表面。

力反馈驱动变形:当夹持机构某部位(如指段或浮动单元)首先接触物体时,接触点反作用力作用于机构。

被动调整阶段:接触力驱动柔性结构(连杆转动、弹性元件变形或浮动单元位移)产生自适应形变。

动态贴合过程:随着闭合动作持续,更多接触点形成,机构持续被动调整直至夹持面完全贴合物体轮廓,各接触点压力趋于均衡分布。

稳定抓取状态:在驱动力持续作用下,柔性机构通过被动变形形成的包裹形态,实现对不规则物体的稳定抓握。

三、 协同机制:驱动模块与柔性机构的自适应抓取实现

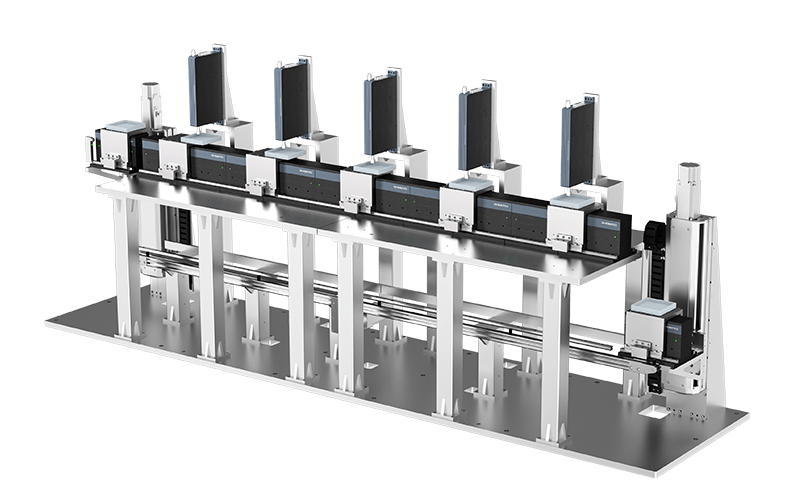

驱动模块与柔性夹持机构的有机协同,是自适应夹爪高效运作的核心。两者的配合流程体现了机械设计与控制技术的深度融合:

1.动作启动阶段(驱动模块主导):控制系统发出抓取指令,驱动模块启动(电机运转或气缸动作),为夹持机构提供初始动力,推动其从张开状态向闭合方向运动。

2.初始接触阶段(柔性机构响应):夹持机构运动过程中,柔性部件(如指端、浮动单元)首先接触物体表面,产生接触反作用力。

3.被动形变阶段(柔性机构核心作用):接触力触发柔性结构的机械智能响应,通过连杆转动、弹性变形或浮动单元位移实现局部形态调整。未接触区域继续向物体方向运动。

4.动态适配阶段(柔性机构持续作用):随着驱动模块持续动作,更多接触点形成,每次新接触都引发局部被动调整,夹持面逐步适配物体复杂轮廓。弹性元件在此过程中发挥误差吸收与压力均布作用。

5.稳定抓取阶段(协同完成):当驱动模块达到预设动作终点(如指定闭合位置、气缸行程极限或设定扭矩/电流阈值),柔性机构通过被动变形完成对物体的最大程度包裹。此时物体被柔性机构形成的包容性接触面稳定抓握,驱动模块维持所需夹持力,柔性机构确保压力均匀柔和分布。

6.释放阶段(驱动模块主导):抓取任务完成后,控制系统发出释放指令,驱动模块反向动作(电机反转或气缸排气),拉动夹持机构克服柔性元件恢复力(或借助重力/外部辅助)张开,释放物体。

驱动模块提供可控的确定性运动(开合行程、速度、基础力量),柔性夹持机构则在接触过程中引入被动的顺应性变形,将驱动模块的简单直线或旋转运动转化为对复杂形状物体的智能包裹抓取。两者的结合实现了”以简驭繁”、”刚柔相济”的自适应效果。

结语

自适应夹爪的核心价值,源于驱动模块与柔性夹持机构”动静结合”、”刚柔互补”的协同机制。驱动模块奠定精准动作基础,柔性机构赋予应对未知形态的应变能力。这两大核心组件共同构建了自动化抓取领域迈向柔性制造的关键技术路径。