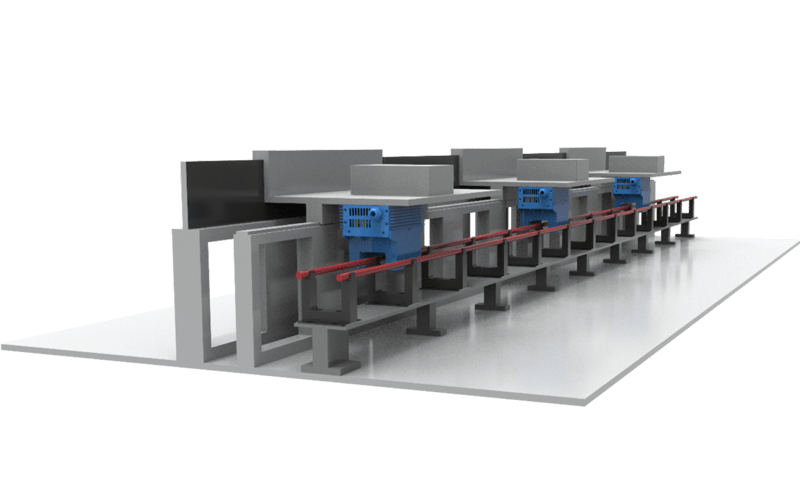

在智能制造的高速产线上,一场静默的变革正在上演。技术人员频繁调试设备、更换工装,只为让生产线能从生产A型号智能手表外壳,快速切换至B型号产品。伴随着机械运转的暂停,人工干预的声响成为主旋律——这正是传统固定式夹爪在应对”多品种、小批量、高频换线”的柔性生产需求时,反复出现的效率困境。专用工装的局限性,正成为制约产线响应速度与成本控制的关键瓶颈。

一、 固定式夹爪的痛点解析 vs. 自适应夹爪的技术突破

传统夹爪的局限性日益显著:

换线耗时,产能损耗严重:每次产品切换都需停机拆装夹爪,调试校准过程动辄数十分钟,直接吞噬宝贵产能。

工装库存压力剧增:面对市场个性化需求,企业被迫储备数十套专用夹爪,采购与维护成本呈指数级上升。

适用范围极端狭窄:一款电动夹爪往往仅适配特定尺寸与形状的工件,微小设计变更即导致抓取失效。

集成复杂度高:新增电爪需重构机器人运动轨迹,参数调试依赖工程师经验,周期长且容错率低。

自适应夹爪的技术革新:

针对上述行业痛点,自适应夹爪以创新设计理念重构抓取逻辑,其核心优势体现在:

广域适配,一爪多用:单款夹爪可覆盖一定尺寸与形状区间内的多类工件,替代传统多套专用工装。

程序切换,极速换线:产品切换仅需调用预存抓取程序或调整参数,无需物理更换夹爪本体,换线时间压缩至分钟级。

智能感知,动态调节:通过内置传感器实时反馈,自动调整抓取力度与姿态,稳定处理尺寸波动或异形工件。

简易编程,快速部署:提供图形化编程界面与预置算法库,降低集成门槛,加速自动化系统上线。

二、 自适应夹爪在智能制造的典型落地场景

自适应夹爪的技术价值正在多个生产环节转化为实际效益:

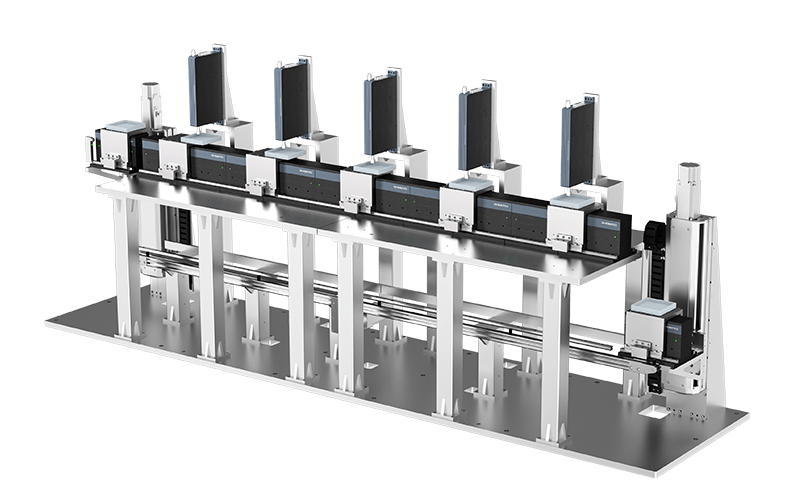

多品种混流生产:在消费电子组装线,同一产线需兼容不同尺寸的手机、智能穿戴设备组件。自适应夹爪通过快速程序调用,可精准抓取从微型芯片到大型中框的各类部件,实现真正意义上的柔性混产,设备综合效率(OEE)提升30%以上。

汽车零部件柔性加工:从铸造毛坯到精密机加件,汽车零部件形态差异巨大。在CNC机床上下料环节,自适应夹爪可自适应处理粗胚的尺寸波动与精加工件的精细特征,减少人工干预与专用夹具投入。

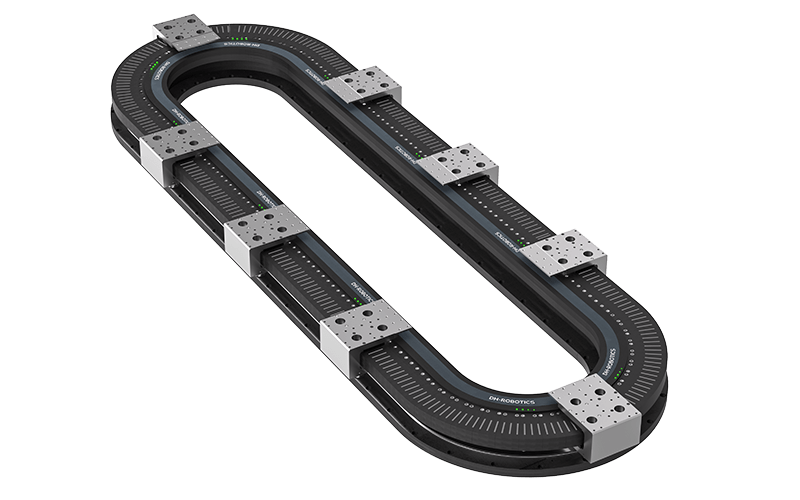

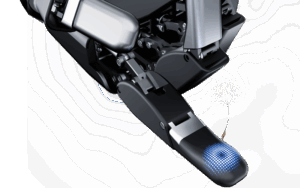

智能物流分拣系统:在电商仓储与消费品包装线,包裹尺寸、材质、形状高度多样化。配备自适应夹爪的AGV/AMR可实现无损抓取,从纸箱到软包、从规则件到异形件的全场景覆盖,分拣效率提升40%。

人机协作精密装配:在医疗器械组装或实验室操作中,空间狭小且需高精度。自适应夹爪(尤其搭载力控与碰撞检测功能的型号)可与人协同完成微小器件的抓取、传递与装配,保障作业安全性与操作灵活性。

三、 自适应夹爪选型的关键考量维度

成功部署需系统评估以下核心要素:

需求精准定义:

工件特性:抓取对象的最小/最大尺寸、重量范围、材质属性(刚性/柔性/易碎)、形状复杂度(规则/异形)。

任务类型:是单纯搬运(Pick&Place)、精密装配,还是需要力控的插拔、打磨等工艺。

节拍要求:单次抓取循环时间(Cycle Time)的严苛程度,直接影响夹爪响应速度与运动控制精度。

夹爪性能评估:

适配范围与可靠性:宣称的尺寸/形状覆盖能力是否经实测验证?机械自适应或传感器反馈调节机制是否稳定高效?

力控精度:是否内置高精度力传感器?能否实现±0.1N级的力控制?这对精密装配与脆性材料处理至关重要。

易用性:编程接口是否支持图形化拖拽或脚本语言?参数配置与程序切换是否可在5分钟内完成?

系统集成适配:

机器人兼容性:是否支持主流品牌(如FANUC、KUKA、UR)的通信协议与驱动接口?

控制系统集成:与PLC、MES系统的数据交互是否便捷?支持哪些工业总线(如EtherCAT、Profinet)?

安装便利性:电气、气动接口是否标准化?机械安装是否支持快速换型模块?

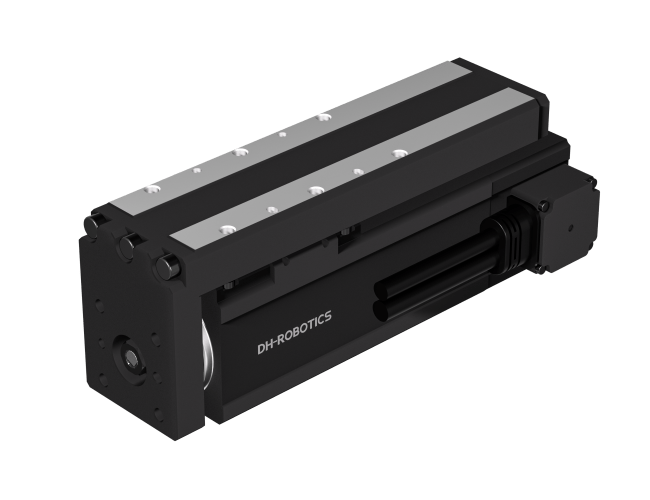

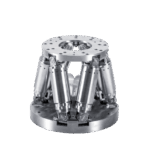

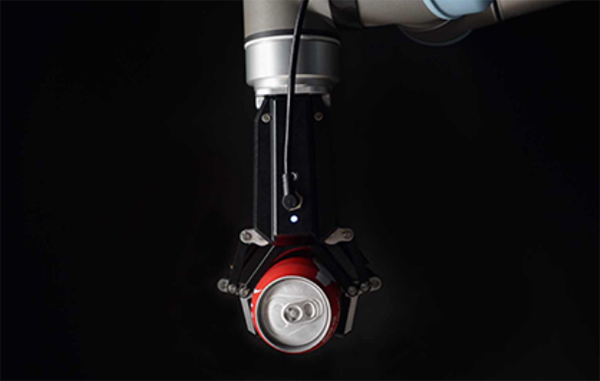

四、 行业标杆方案推荐:大寰AG系列关节型自适应电爪

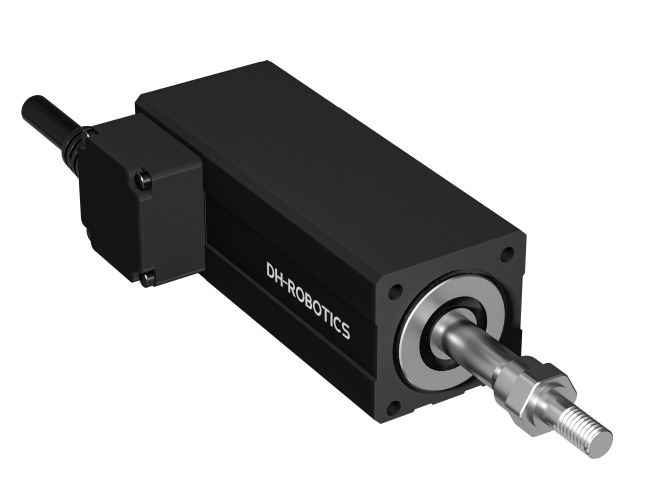

大寰AG系列关节型自适应电爪,专为协作机器人设计,以创新结构实现跨形状工件的稳定抓取。该系列凭借卓越设计,连续斩获2019年与2020年红点设计大奖。其专利连杆机构支持包络式自适应抓取,尤其适用于圆形、球形或复杂异形工件,抓取稳定性提升50%以上。AG系列提供多尺寸型号,覆盖30mm至200mm的工件包络范围,重复定位精度达±0.02mm,力控分辨率0.1N,完美适配精密装配与高速分拣场景。

结语

自适应夹爪并非万能解决方案,却是突破智能制造柔性化瓶颈的核心抓手。当产线不再因夹具更换而停滞,当异形工件能被同一只”手”精准操控,制造系统的效率与适应性便实现了质的飞跃。在个性化定制与快速迭代成为常态的今天,自适应夹爪正重新定义工业抓取的未来。