在工业自动化领域,三指电动夹爪与气动夹爪是末端执行器的两大核心类型。前者凭借高精度、可编程控制、自适应抓取等特性,在精密制造、柔性化产线中优势显著;后者则以快速响应、成本低廉、耐恶劣环境见长,适用于重载搬运、标准化作业。本文从动力源、控制精度、环境适应性等维度展开对比,解析两者差异。

传统与创新的碰撞:末端执行器的进化之争

在工业机器人完成抓取、搬运、装配等核心任务时,末端执行器如同“机械手”的指尖,直接决定作业精度与效率。传统气动夹爪凭借结构简单、成本低廉的优势,长期占据重载搬运、高速分拣等场景的主导地位。然而,随着智能制造对柔性化、智能化的需求升级,以三指电动夹爪为代表的新型末端工具正凭借其精准控制与自适应能力,成为精密制造、多品种小批量生产线的“新宠”。这场传统与创新的博弈,本质上是工业场景对“效率”与“精度”的双重追求。

动力源差异:电能驱动的精准与气压驱动的爆发力

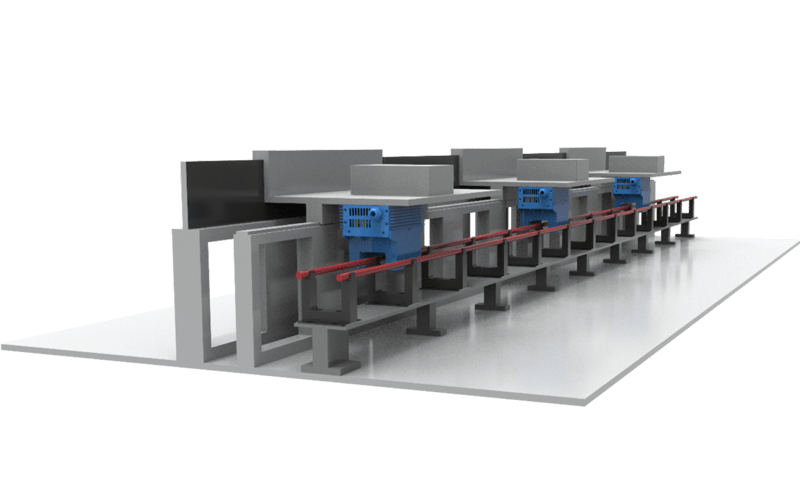

气动夹爪以压缩空气为动力源,通过气缸推动活塞运动,带动夹爪开合。其核心优势在于结构简单、响应速度快,尤其适合需要快速抓取的场景。例如,在金属冲压件的搬运中,气动夹爪可凭借瞬时爆发力完成重型工件的抓取。然而,气压系统的天然缺陷也限制了其应用边界:气源压力波动会导致夹持力不稳定,气路泄漏风险需定期维护,且对环境洁净度要求较高。

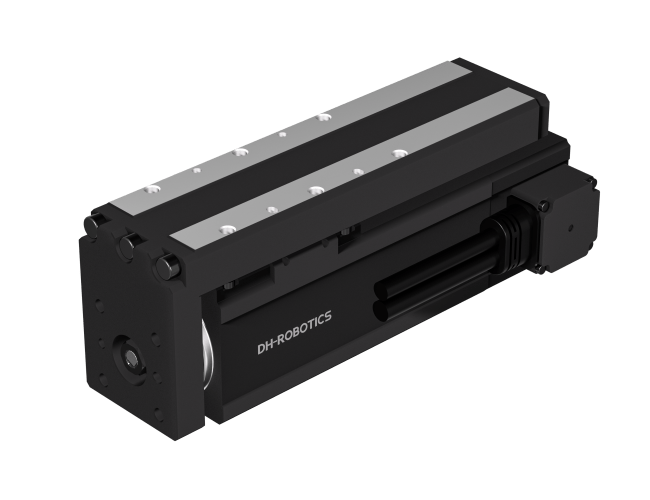

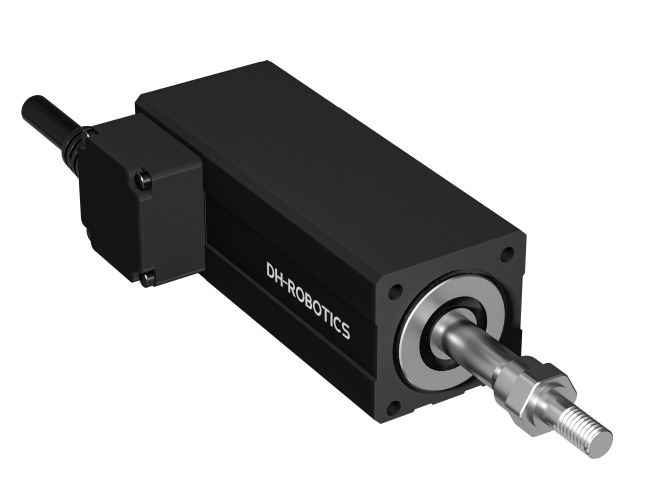

三指电动夹爪则以伺服电机或步进电机为动力核心,通过滚珠丝杠、同步带等传动机构将旋转运动转化为直线夹持动作。其动力源的稳定性与可控性,使其能够实现夹持力的无级调节与位置的高精度控制。例如,在半导体封装场景中,电动夹爪可通过闭环控制将夹持力误差控制在极小范围内,避免对精密元件造成损伤。

控制精度对比:从“粗放抓取”到“毫米级操作”

气动夹爪的控制精度受限于气压调节阀与流量阀的响应速度。尽管部分型号通过比例阀实现基础力控,但精度仍难以突破基础级别,且存在气压波动导致的夹持力漂移问题。例如,在医疗机器人手术场景中,若使用气动夹爪抓取组织样本,可能因夹持力不稳定导致样本撕裂。

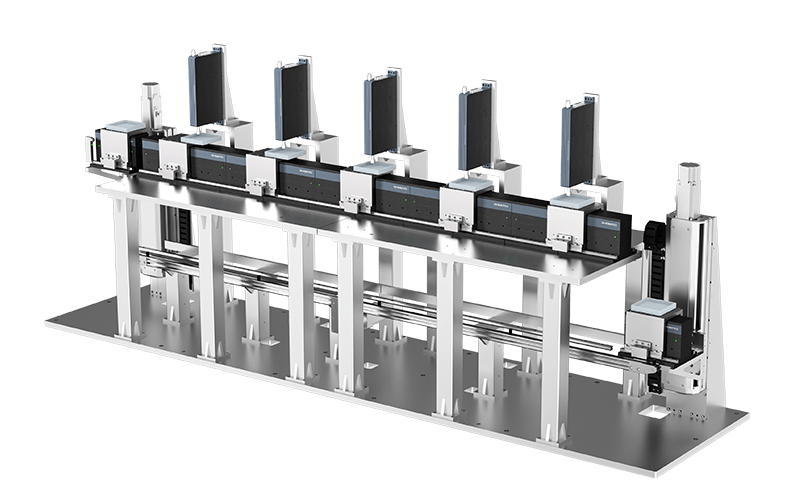

三指电动夹爪则通过内置力传感器与位置传感器,实现了“力-位混合控制”。其夹持力精度可达到极小级别,重复定位精度极高,能够满足高精度装配、微操作等场景的需求。例如,在光学镜片加工中,电动夹爪可根据镜片表面曲率实时调整夹持策略,确保加工过程中镜片不变形。

环境适应性:从“粗放工况”到“洁净智能”

气动夹爪的机械结构使其对粉尘、油污等恶劣环境的耐受性较强,部分型号可直接用于潮湿环境(如清洗线),无需额外防护。然而,其气源系统需定期维护,且在洁净场景中可能因油污污染导致产品不合格。例如,在食品包装生产线中,气动夹爪需选用无油润滑设计,以避免对食品造成污染。

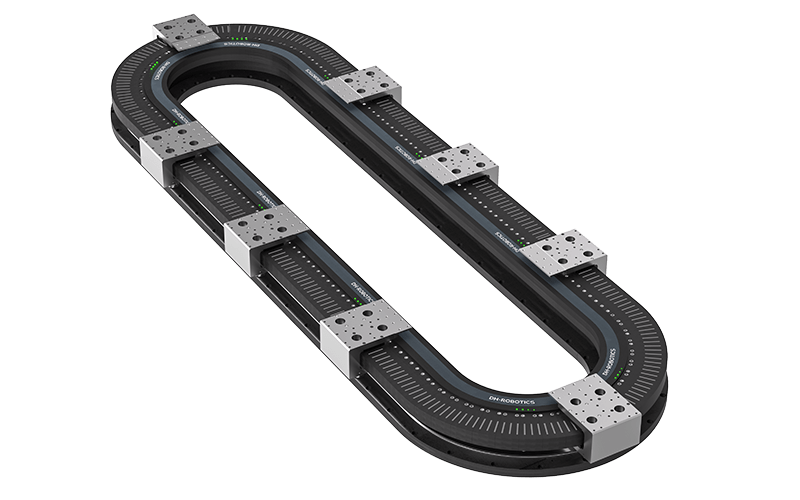

三指电动夹爪则通过全封闭结构设计,避免了气路系统的泄漏风险,且可通过选配防护等级高的型号,适应洁净室、无尘车间等严苛环境。此外,其可编程控制特性使其能够与视觉系统、AI算法深度集成,实现“感知-决策-执行”的闭环操作。例如,在柔性化产线中,电动夹爪可通过视觉识别工件形状,自动调整夹持策略,无需人工干预。

总结:没有“完美方案”,只有“场景适配”

三指电动夹爪与气动夹爪的差异,本质是工业场景对“精度”与“效率”的不同侧重。前者以高精度、可控性、智能化为核心优势,适合精密制造、柔性化产线;后者则以快速响应、低成本、耐恶劣环境见长,适用于重载搬运、标准化作业。企业在选型时,需根据自身工况的核心需求(如精度要求、环境条件、成本预算)进行综合评估,避免盲目追求“技术先进性”或“成本最低化”。

问答列表

Q1:三指电动夹爪是否完全替代气动夹爪?

A:两者适用场景互补,电动夹爪主导精密领域,气动夹爪仍占重载市场主导地位。

Q2:三指电动夹爪的维护成本是否更高?

A:电动夹爪的电机与传感器需专业维护,但长期来看,其无气路系统的设计可降低泄漏风险与维护频率。

Q3:气动夹爪能否实现智能化升级?

A:气动夹爪的智能化依赖外部传感器与PLC控制,灵活性受限,而电动夹爪可通过内置传感器实现自主决策。

Q4:三指电动夹爪是否适合高温环境?

A:需选配耐高温材质的型号,普通电动夹爪更适用于常温或洁净环境。

Q5:气动夹爪的响应速度是否快于电动夹爪?

A:气动夹爪在简单开合动作中响应更快,但电动夹爪可通过程序优化实现复杂路径的快速执行。